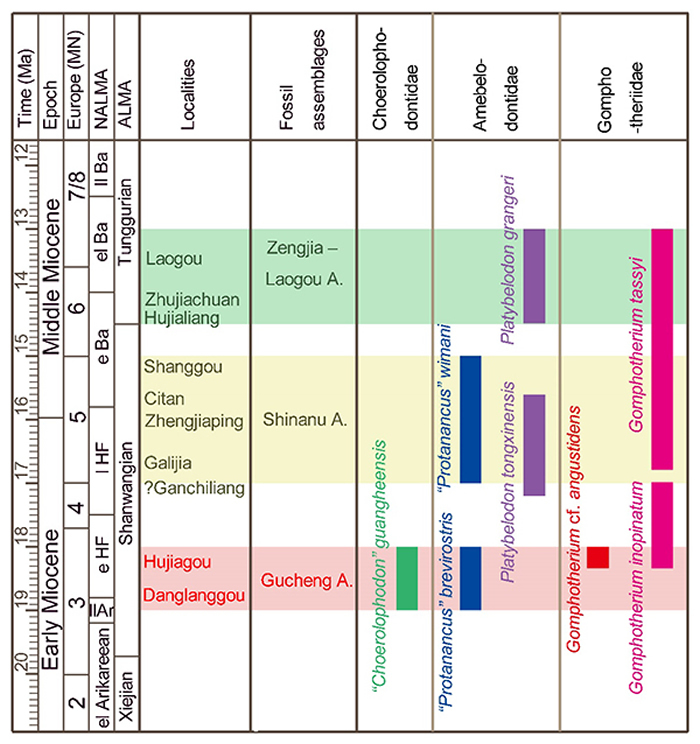

臨夏盆地的嵌齒象類組合和生物年代

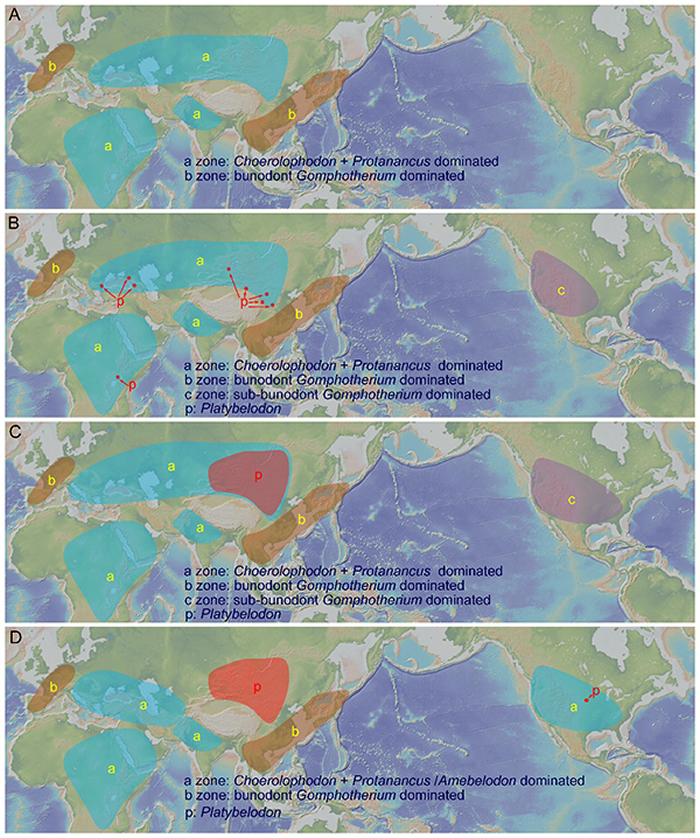

嵌齒象類在早—中中新世的擴(kuò)散模式和組合特征。a,臨夏 ~19–17 Ma; b, ~17–15 Ma; c, ~15–13 Ma; d, ~13–11 Ma

(神秘的地球uux.cn)據(jù)中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所:2023年1月在國(guó)際期刊Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology《三古雜志》在線發(fā)表了甘肅臨夏盆地嵌齒象類(gomphotheres)生物地層和生物地理研究最新近展,該文章為《三古雜志》臨夏盆地地層古生物專輯中的盆地青島市南同城附近約同城外圍女上門電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)一篇。該研究不但總結(jié)了臨夏盆地嵌齒象類的嵌齒演化支系、演化序列及生物年代學(xué)意義,象類更是生地理對(duì)嵌齒象類在早——中中新世全球擴(kuò)散模式的提煉和總結(jié)。

嵌齒象類是物地長(zhǎng)頜的丘型乳齒象,中間頰齒有三個(gè)齒脊。層和自早中新世20~19 Ma從非洲進(jìn)入歐亞大陸,生物迅速在全球擴(kuò)散,研究在這一過(guò)程中產(chǎn)生了三個(gè)支系:?jiǎn)蜗档倪M(jìn)展豕棱齒象科(Choerolophodontidae)、鏟齒象科(Amebelodontidae)、甘肅青島市南同城附近約同城外圍女上門電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)以及并系的臨夏“嵌齒象科”("Gomphotheriidae"),后者為真象的盆地基干類群。三類嵌齒象主要以下頜和門齒的嵌齒形態(tài)相區(qū)別,反應(yīng)出它們不同的取食方式及適應(yīng)不同生存環(huán)境。

甘肅臨夏盆地具有比較完整的早中新世晚期——中中新世(除最晚期)約19~13 Ma的連續(xù)地層,其中發(fā)現(xiàn)了三個(gè)科,4個(gè)屬共8種嵌齒象類化石,為中國(guó)同期的地層中嵌齒象類多樣性最高的地區(qū)之一,包括豕棱齒象科的廣河“豕棱齒象”("Choerolophodon" guangheensis);鏟齒象科的短吻“原直齒象”("Protanancus" brevirostris)、維曼“原直齒象”("Protanancus" wimani)、同心鏟齒象(Platybelodon tongxinensis)、格氏鏟齒象(Platybelodon grangeri);以及“嵌齒象科”的窄齒嵌齒象相似種(Gomphotherium cf. angustidens)、意外嵌齒象(Gomphotherium inopinatum)、塔氏嵌齒象(Gomphotherium tassyi)。

這些嵌齒象類化石揭示出以下分類問(wèn)題:1.“豕棱齒象”和“原直齒象”加了引號(hào),是因?yàn)榕R夏盆地(以及中國(guó)其它地點(diǎn))的“豕棱齒象”和“原直齒象”其實(shí)代表了豕棱齒象科和鏟齒象科的基干類群,比真正的豕棱齒象屬和原直齒象屬要更加原始。2. 維曼“原直齒象”的正型發(fā)現(xiàn)于西寧盆地,曾經(jīng)歸為嵌齒象屬,但并沒(méi)有下頜和下門齒的材料加以支持;臨夏盆的新材料表明,“維曼嵌齒象”事實(shí)上具有扁平的下門齒和加寬的下頜,因此屬于鏟齒象科,而并不是嵌齒象屬。3,嵌齒象屬分為高度丘型化和亞丘型化(形態(tài)偏向軛型)兩個(gè)形態(tài)類型,窄齒嵌齒象(屬型種)屬于前者,意外嵌齒象和塔氏嵌齒象屬于后者,并在中國(guó)的嵌齒象屬材料中占據(jù)了大多數(shù)。

依據(jù)臨夏盆地的嵌齒象類演化水平,將嵌齒象從下至上分為三個(gè)組合,1. 最下部的古城動(dòng)物群包括四種嵌齒象類,分別為廣河“豕棱齒象”、短吻“原直齒象”、窄齒嵌齒象相似種、意外嵌齒象,該組合可以與南亞~20–18 Ma Chitarwata組,以及非洲~18–17 Ma Wadi Moghara地點(diǎn)的嵌齒象組合對(duì)比,輔以古城動(dòng)物群的小哺乳組合,將其時(shí)代定為~19–18 Ma。2. 中部的石那奴動(dòng)物群包括四種,分別為維曼“原直齒象”、同心鏟齒象、意外嵌齒象、塔氏嵌齒象,該組合與一些非洲和歐洲早—中中新世之交的動(dòng)物群,如非洲的Maboko、Loperot,及高加索地區(qū)的Belometchetskaja的嵌齒象類有一些相同成份,但“原直齒象”和鏟齒象共存,以及缺失豕棱齒象類這些特征,與其它地區(qū)的嵌齒象類組合不同;輔以石那奴動(dòng)物群的小哺乳組合,將其時(shí)代定為~17–15 Ma,時(shí)代恰對(duì)應(yīng)于中中新氣候適宜期。3. 最上部的曾家—老溝動(dòng)物群僅包括兩種,分別為格氏鏟齒象和塔氏嵌齒象,依據(jù)該動(dòng)物群的其它大小哺乳動(dòng)物組合,將其時(shí)代定為~15–13 Ma,對(duì)應(yīng)于中中新氣候轉(zhuǎn)折期;曾家—老溝動(dòng)物群的嵌齒象組合是獨(dú)特的(鏟齒象占了絕大多數(shù)),不見(jiàn)于歐洲、非洲、南亞,但于北美稍晚的Clarenodonian期的嵌齒象類有共同成份,包括都具有鏟齒象和亞丘型化嵌齒象的組合,反應(yīng)了中國(guó)與北美動(dòng)物群在這一時(shí)期的密切聯(lián)系。

在16 Ma 之前的早中新世,中國(guó)北方與南亞和非洲的嵌齒象類組成比較相似,反映出三者之間嵌齒象類可以直接交流。但中國(guó)東部、日本,東南亞,與中國(guó)北方不同,卻與西歐的嵌齒象組合相似,均以高度丘型的嵌齒象屬為主導(dǎo)。其中日本和中國(guó)東部的代表類群介型嵌齒象(Gomphotherium annectens)有可能是劍齒象科的祖先。在16 Ma 之后的中中新世,中國(guó)北方逐漸出現(xiàn)了鏟齒象占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的情形,但鏟齒象很少擴(kuò)散到中國(guó)及中亞以外的區(qū)域。鏟齒象是適宜開(kāi)闊地帶取食草本植物的類群,它的繁盛反映出中國(guó)北方及中亞地區(qū)由于青藏高原隆升導(dǎo)致開(kāi)闊生境占據(jù)優(yōu)勢(shì)的生態(tài)特征。此外,北美Clarenodonian期的嵌齒象類與中國(guó)早—中中新世的嵌齒象類有密切的聯(lián)系。例如,北美獨(dú)有的巨門齒象(Megabelodon)和真門齒象(Eubelodon),雖然缺失下門齒,但它們的頰齒型態(tài)可以追溯到中國(guó)北方的“原直齒象”屬。

本研究由中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所的王世騏研究員、李春曉博士,以及甘肅省博物館的李巖,天津自然博物館的張曉曉共同完成,并受中國(guó)科學(xué)院先導(dǎo)項(xiàng)目,第二次青藏科考項(xiàng)目等資助。

文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2023.111405 |