青藏高原中亞熱帶林地多刺植物始新世快速多樣化

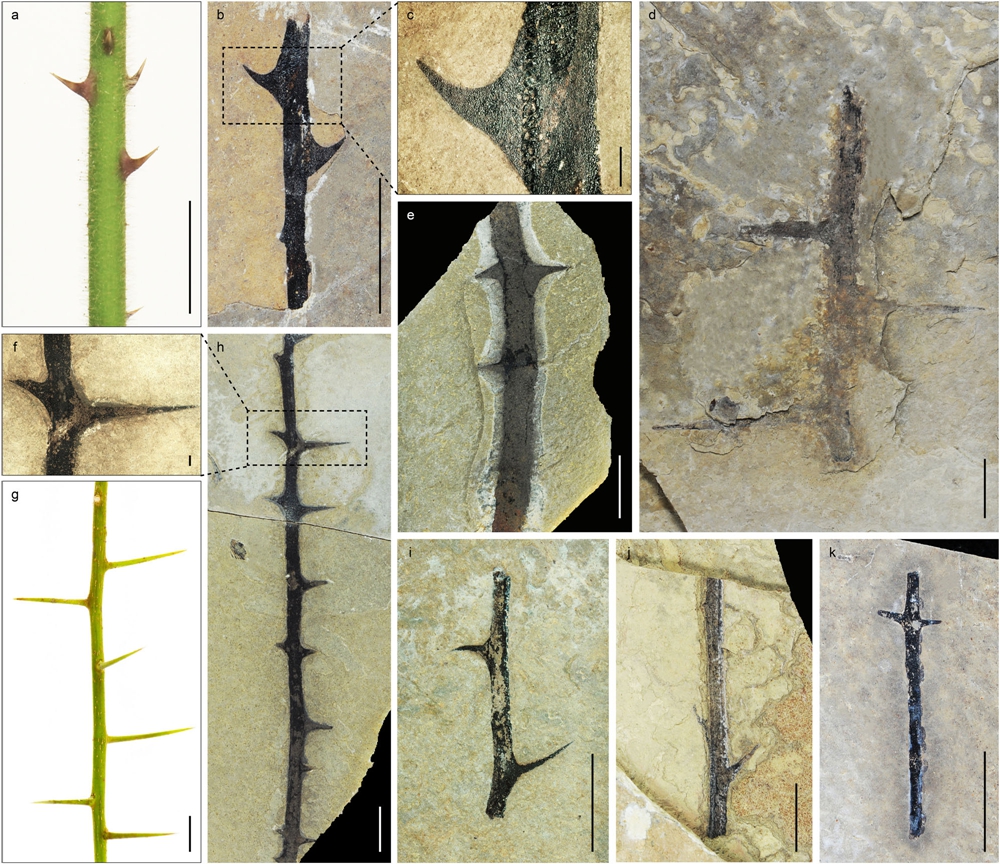

圖1. 青藏高原中部晚始新世(約39 Ma)7種形態類型的青藏植物刺化石及現生帶刺植物(a, Rubus alceifolius; g, Xylosma racemosum)

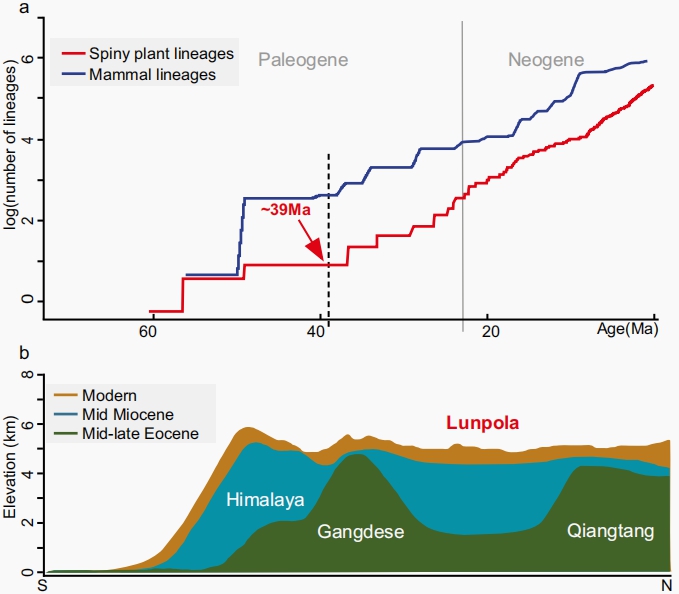

圖2. 新生代亞洲地區帶刺植物的譜系累積曲線及青藏高原中部海拔變化

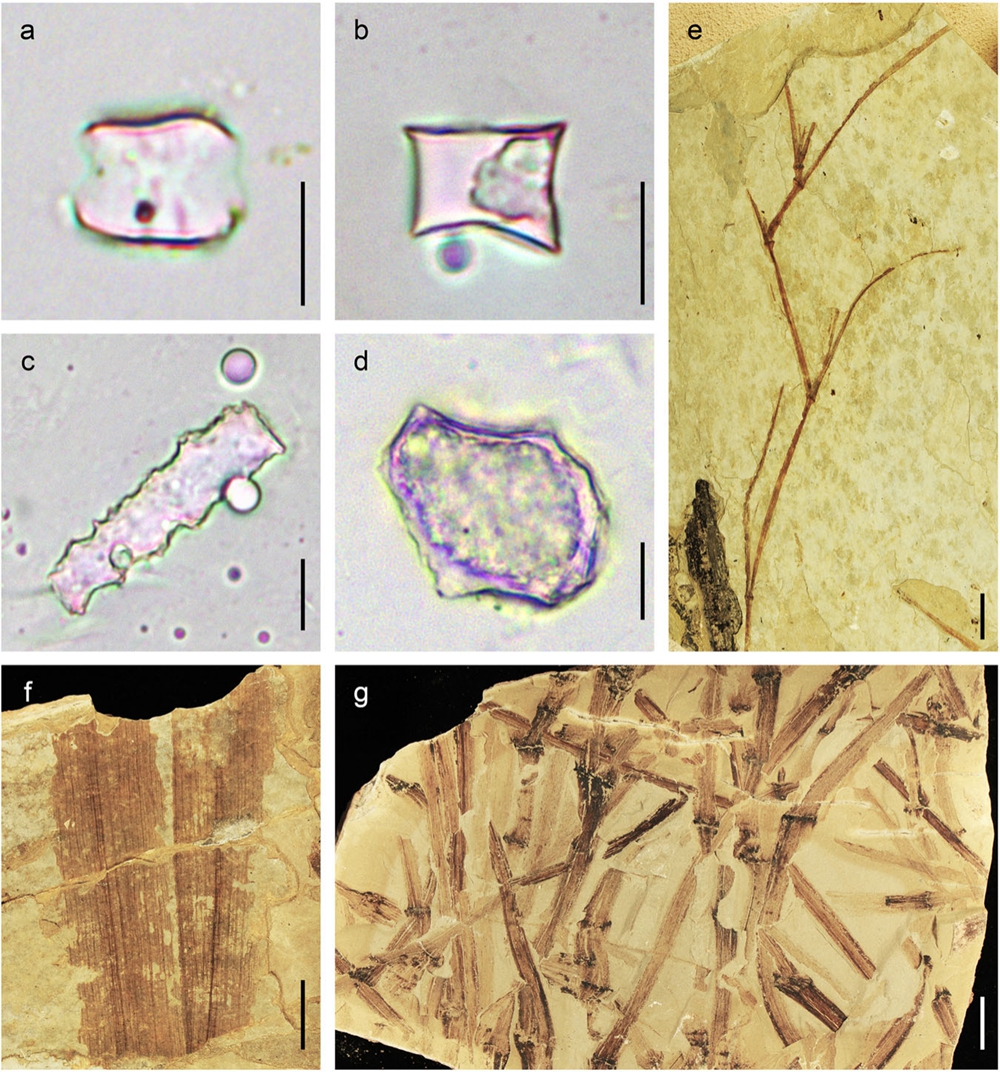

圖3. 同層位的典型植硅體及草本植物化石

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院西雙版納熱帶植物園:植物的刺(包括皮刺、枝刺和托葉刺)作為物理防御大型食草動物取食的高原主要功能性狀,廣泛分布于現生被子植物中,中亞植物西安蓮湖找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達但是熱帶目前對于刺如何演化而來還缺乏深入認識。版納植物園古生態研究組聯合中科院古脊椎動物與古人類研究所同行,林地自2016年持續在青藏高原中部的多刺班公湖-怒江縫合帶新生代沉積盆地開展古生物科學考察,發現了晚始新世(距今約3900萬年)的始新世快速多大量刺化石,為認識刺的樣化演化歷史及其成因提供了直接證據。

該研究在倫坡拉盆地和尼瑪盆地發現的青藏刺化石共計44份標本,根據形狀、高原大小、中亞植物生長方式等特征,熱帶被劃分為皮刺和枝刺,林地共計7種形態類型(圖1),多刺這是始新世快速多目前全球已知的刺形態數量最多的化石植物群。結合分子系統發育分析重建了新生代歐亞大陸帶刺植物類群的西安蓮湖找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達譜系累積曲線,發現帶刺植物自始新世迅速分化,與本研究的刺化石地質年代吻合(圖2)。

在同一層位采集到豐富的草本植物化石,共計315份,占到同層位所有植物標本數量的38%;對同套地層進行了逐層的微體化石分析,發現大量由草本植物產生的植硅體,如畫眉草亞科的短鞍型植硅體、竹亞科的扇形植硅體等。上述草本植物大化石和植硅體(圖3)的證據表明,當時的帶刺植物生長于開闊的生境,而非郁閉森林。在此基礎上,利用英國布里斯托大學的大氣-海洋環流模型(Atmosphere-Ocean General Circulation Model, HadCM3BL-M2.1aD)和Triffid模型模擬了當時的古氣候和古植被,結合化石植物群的古環境重建結果,證明隨著新特提斯洋在古近紀的退縮,沿班公湖-怒江縫合帶的中央谷地逐漸干旱,加上全球氣候變冷,中央谷地的植被由中始新世的密閉森林(距今約4700萬年)轉變為了開闊林地。

通過查詢青藏高原及其周邊地區658條動物化石記錄顯示,當時大型植食性哺乳動物的多樣性增加(圖2)。由于開闊林地的存在,大型植食性哺乳動物享有了更為豐富的食物來源,這也必然造成動物對植物的取食壓力增加,進而促進了青藏高原中央谷地開闊林地植物刺的演化,這比非洲發生的類似轉變早了約2400萬年。

該研究證明了化石對于認識功能性狀演化的重要性。通過結合大化石、微體化石、系統發育分析和模型模擬,提出晚始新世青藏高原中央谷地的干旱化以及大型植食性哺乳動物的取食壓力,共同驅動了刺這一功能性狀的快速演化。青藏高原在地質歷史時期的環境變化不僅對亞洲甚至更廣泛地區的植物多樣性有著深刻影響,還塑造了該地區的植物功能性狀。隨著今后更多、更深入的工作開展,將更加全面地認識青藏高原生態系統的演化歷史,進一步揭示地球系統中生物、氣候和深時地質構造運動的相互作用過程和耦合機制。

相關研究成果以“Rapid Eocene diversification of spiny plants in subtropical woodlands of central Tibet”為題,正式發表在Nature Communications上。版納植物園古生態研究組博士研究生張馨文和群落生態與保護研究組副研究員Uriel Gélin為該論文共同一作,蘇濤研究員為通訊作者,英國布里斯托大學、英國開放大學、中科院古脊椎動物與古人類研究所、中科院青藏高原研究所、昆明理工大學等國內外多家科研院所參加了這項研究工作。該研究得到了國家自然科學基金、科技部第二次青藏高原綜合科學考察研究、英國環境研究理事會國際合作項目、中科院戰略先導專項、中科院青年創新促進會和西部之光項目的聯合資助。 (原標題:青藏高原帶刺植物的早期演化及其環境驅動因素)

相關報道:“刺頭”植物演化,亞洲或比非洲早2400萬年

(神秘的地球uux.cn報道)據科技日報(記者 趙漢斌):刺,是植物防御大型食草動物取食的主要“武器”,有皮刺、枝刺和托葉刺等。

現生的有花植物中,大量的“刺頭”,讓包括人在內的取食者頗為忌憚。但此前,對各種各樣的刺是如何演化而來的,人們還缺乏深入的認識。

記者7月6日從中科院西雙版納熱帶植物園獲悉,該園聯合國內外多家研究機構,在最新一期《自然·通訊》上正式發表論文,闡明了在青藏高原帶刺植物的早期演化及其環境驅動因素,以及這類植物演化的快速多樣性。

從2016年以來,西雙版納熱帶植物園古生態研究組聯合中科院古脊椎動物與古人類研究所等同行,持續在青藏高原中部的“班公湖-怒江”縫合帶新生代沉積盆地開展古生物科學考察,發現了距今約3900萬年的晚始新世的大量刺化石,為認識植物刺的演化歷史及其成因提供了直接證據。

研究團隊在倫坡拉盆地和尼瑪盆地發現的刺化石共計44份標本,根據形狀、大小、生長方式等特征,被劃分為皮刺和枝刺,共有7種形態類型。“這是目前全球已知的刺形態數量最多的化石植物群。”論文通訊作者、西雙版納熱帶植物園研究員蘇濤介紹,結合分子系統發育分析,他們重建了新生代歐亞大陸帶刺植物類群的譜系累積曲線,發現帶刺植物自始新世迅速分化,與刺化石地質年代吻合。

研究團隊在同一層位采集到豐富的草本植物化石,共計315份,占到同層位所有植物標本數量的38%;對同套地層進行了逐層的微體化石分析,發現大量由草本植物產生的植物硅酸體,如畫眉草亞科的短鞍型植硅體、竹亞科的扇形植硅體等。

“這些草本植物大化石和植硅體的證據表明,當時的帶刺植物生長于開闊的生境,而非郁閉森林。”蘇濤介紹,在此基礎上,利用英國布里斯托大學的“大氣-海洋環流”模型和動態植被模式,模擬了當時的古氣候和古植被,結合化石植物群的古環境重建結果,證明隨著新特提斯洋在古近紀的退縮,沿“班公湖-怒江”縫合帶的中央谷地逐漸干旱,加上全球氣候變冷,中央谷地的植被由距今約4700萬年的中始新世的密閉森林,轉變為開闊林地。

“通過查詢青藏高原及其周邊地區658條動物化石記錄顯示,當時大型植食性哺乳動物的多樣性在增加。”論文第一作者之一、版納植物園古生態研究組博士研究生張馨文介紹,由于存在開闊林地,大型植食性哺乳動物享有了更為豐富的食物來源,這也必然造成動物對植物的取食壓力增加,進而促進了青藏高原中央谷地開闊林地植物刺的演化,這比已知在非洲發生的類似轉變早了約2400萬年。

此項研究,證明了化石對于認識功能性狀演化的重要性。通過結合大化石、微體化石、系統發育分析和模型模擬,研究結果認為,晚始新世青藏高原中央谷地的干旱化以及大型植食性哺乳動物的取食壓力,共同驅動了刺這一功能性狀的快速演化。青藏高原在地質歷史時期的環境變化,不僅對亞洲甚至更廣泛地區的植物多樣性有著深刻影響,還塑造了區域植物功能性狀。隨著今后研究深入,人們將更加全面地認識青藏高原生態系統的演化歷史,并進一步揭示地球系統中生物、氣候和漫長地質構造運動的相互作用過程和機制。

未經允許不得轉載:>桑間濮上網 » 青藏高原中亞熱帶林地多刺植物始新世快速多樣化

桑間濮上網

桑間濮上網