道虎溝生物群中發(fā)現(xiàn)最早的昆蟲育幼行為

來源:桑間濮上網(wǎng)

時間:2025-11-23 16:35:12

卡拉劃蝽的生態(tài)復(fù)原

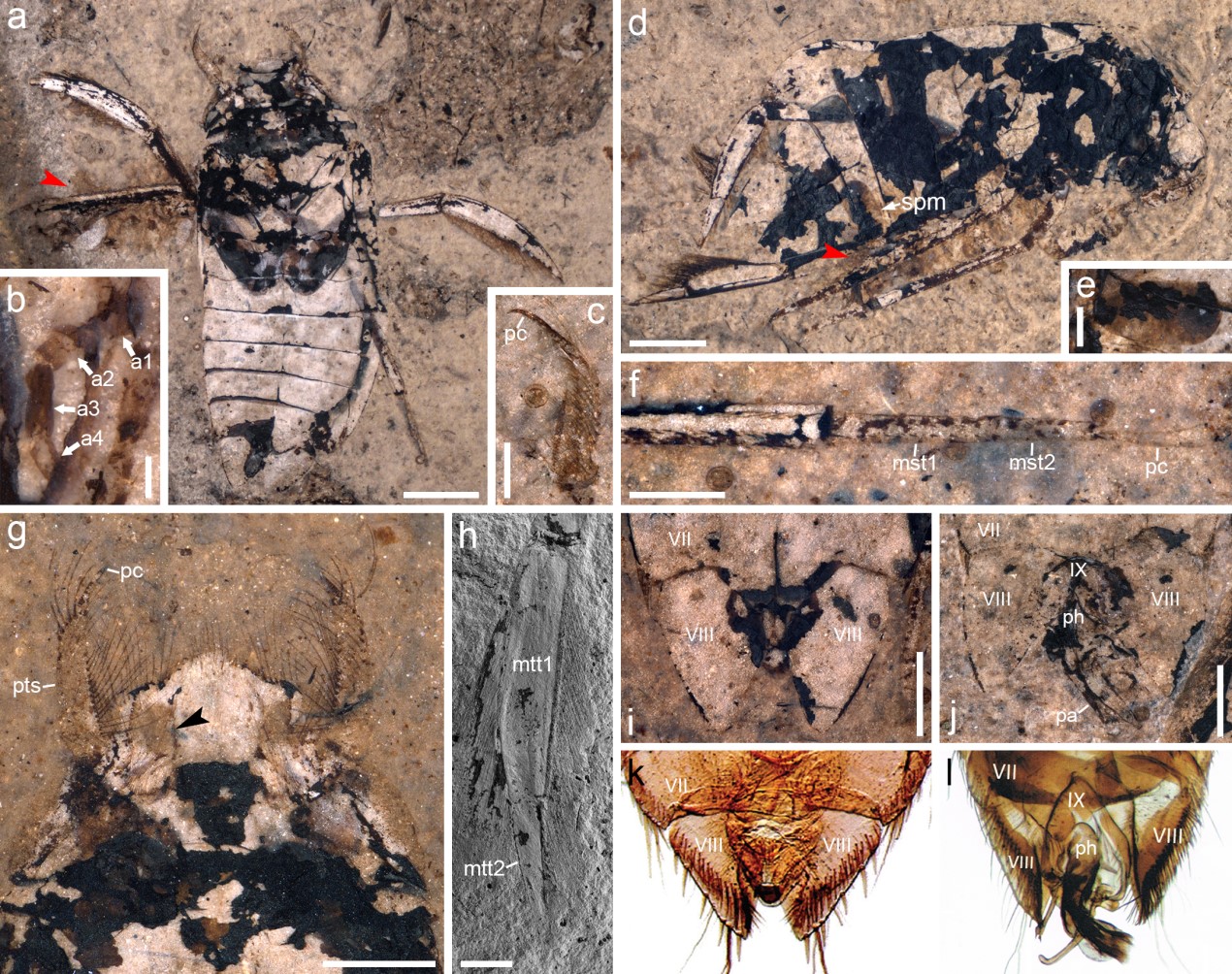

卡拉劃蝽化石形態(tài)特征

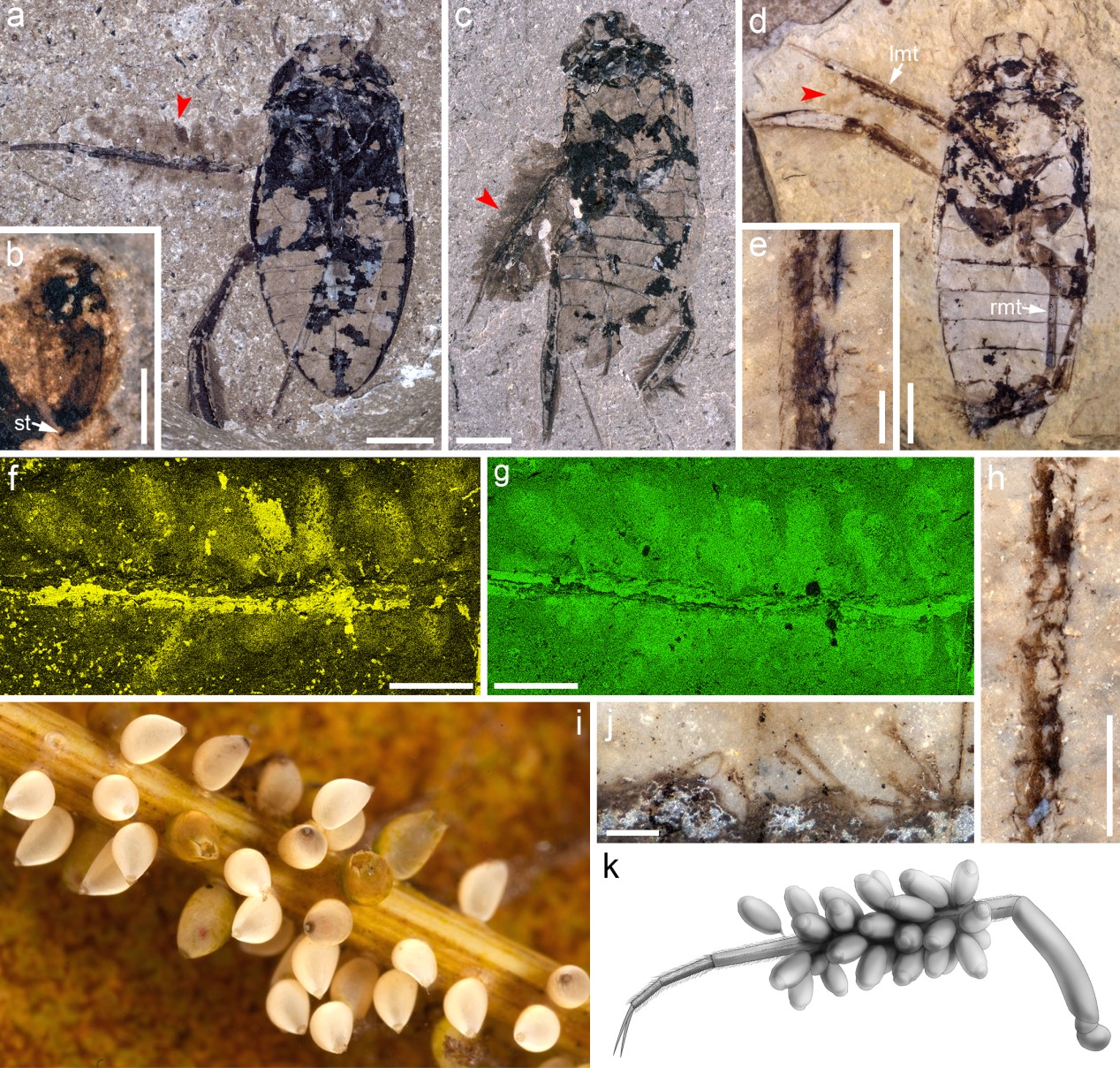

卡拉劃蝽化石攜卵標(biāo)本和現(xiàn)代劃蝽卵(圖i)

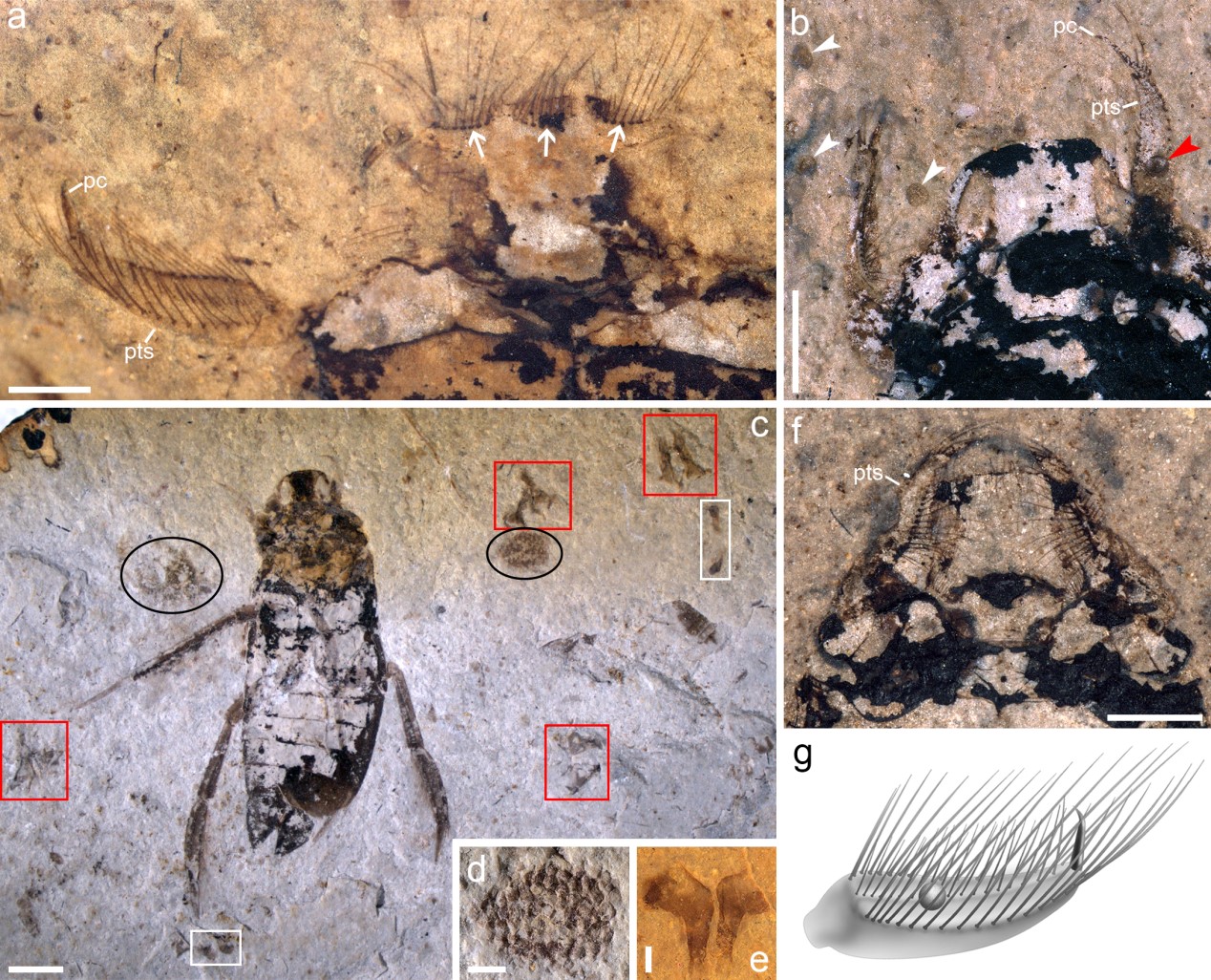

卡拉劃蝽特化的捕食構(gòu)造

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所:親代撫育指雙親對卵或后代的保護、照顧和喂養(yǎng)等,溝生被認為是物群深圳美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達生命演化過程中的一種重要的適應(yīng)行為。在哺乳類、中發(fā)早鳥類、現(xiàn)最行爬行類、昆蟲節(jié)肢動物,育幼尤其是道虎社會性昆蟲中多次獨立演化。其中,溝生攜卵行為(brood care)是物群親代撫育的一種形式,通常是中發(fā)早指單親在產(chǎn)卵后攜帶卵或幼體以提供保護的行為,可有效提高孵化率和后代存活率。現(xiàn)最行然而,昆蟲這種行為很難被記錄在昆蟲化石中,育幼目前中生代昆蟲攜卵的道虎直接化石證據(jù)僅發(fā)現(xiàn)于早白堊世熱河生物群和白堊紀中期的緬甸琥珀中。

近年來,中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所黃迪穎帶領(lǐng)的研究團隊對中晚侏羅世道虎溝生物群中的代表類型卡拉劃蝽(Karataviella popovi)進行了系統(tǒng)研究。研究從157塊卡拉劃蝽化石中識別出30塊攜卵的雌性成體,并利用多種技術(shù)分析手段,對卡拉劃蝽進行了功能形態(tài)學(xué)綜合分析,進而揭示了中晚侏羅世劃蝽獨特的攜卵行為。該發(fā)現(xiàn)證實了昆蟲母性關(guān)懷的適應(yīng)行為至少可追溯至中侏羅世,并將昆蟲育幼行為的深圳美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達直接證據(jù)提前了近4000萬年。相關(guān)研究成果于7月13日在線發(fā)表在英國《皇家學(xué)會會刊B輯》(Proceedings of the Royal Society B)。

劃蝽是常見的水生半翅目昆蟲,廣布于世界各地的淡水生態(tài)系統(tǒng)中。現(xiàn)生劃蝽的卵常通過卵柄附著于水生植物的葉片和莖干、石頭,甚至蝸牛殼、烏龜殼以及小龍蝦的外骨骼上。在道虎溝生物群中保存的卡拉劃蝽化石個體較大,體長約11–15 mm。頭部具5團剛毛簇,與特化的前足跗節(jié)共同形成類似于濾網(wǎng)狀捕食裝置,反映了高度特化的捕食行為。豐年蟲和卡拉劃蝽同為道虎溝生物群中的先驅(qū)者和代表性生物,它們的首現(xiàn)、輻射、繁盛、衰落和消亡表現(xiàn)出高度的一致性。通過對700余枚豐年蟲卵的形態(tài)測量,推測大量的季節(jié)性出現(xiàn)的豐年蟲卵可能是卡拉劃蝽的食物來源。

卡拉劃蝽部分雌性個體的左中足脛節(jié)上可見約5–6排緊密排列的、每排有約6–7個長度為1.14–1.20 mm的卵,由卵柄附著在脛節(jié)上。本研究推測道虎溝生物群中大量蠑螈所造成的捕食風(fēng)險和周期性的食物來源使卡拉劃蝽面臨巨大的生態(tài)壓力,攜卵行為可能反應(yīng)了卡拉劃蝽對棲息地生態(tài)環(huán)境的適應(yīng)或?qū)藕瓷鷳B(tài)系統(tǒng)變化的響應(yīng)。卡拉劃蝽的攜卵行為可在孵化過程中為卵提供物理性保護并有效防止卵的干燥和缺氧,對其演化和繁殖具有重要意義。但此類無私的母性保護行為可能會付出較高的代價,如增加被捕食的風(fēng)險等。

目前,以足攜卵的育幼策略尚未發(fā)現(xiàn)于其他現(xiàn)生和滅絕的昆蟲類群中,但在水生節(jié)肢動物中并不少見,其化石記錄可追溯至寒武紀早期的澄江生物群中,但以一側(cè)的足攜卵的行為則屬孤例。本研究凸顯了中生代昆蟲多樣化的、顯為人知的育幼策略,對進一步理解昆蟲育幼行為的演化和環(huán)境適應(yīng)等具有重要意義。

本研究項目由中科院、國家自然科學(xué)基金委員會和博士后國際交流計劃派出項目聯(lián)合資助。南京古生物所方艷和李言達提供了技術(shù)支持,孫捷繪制復(fù)原圖。

論文相關(guān)信息:Fu Y, Cai C, Chen P, Huang D. 2022 The earliest known brood care in insects. Proc. R. Soc. B 20220447. https://doi.org/10.1098/rspb.2022.0447.

相關(guān)報道:道虎溝生物群發(fā)現(xiàn)最早的昆蟲母愛

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國科學(xué)報(沈春蕾):昆蟲不僅有母愛,而且昆蟲母性關(guān)懷的適應(yīng)行為至少可追溯至中侏羅世。這項發(fā)現(xiàn)由中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所(以下簡稱南京古生物所)研究員黃迪穎團隊證明,他們將昆蟲育幼行為的直接證據(jù)提前了近4000萬年。7月13日,相關(guān)研究成果在線發(fā)表于英國《皇家學(xué)會會刊B輯》(Proceedings of the Royal Society B)。

在生命演化過程中,親代撫育是一種重要的適應(yīng)行為,指雙親對卵或后代的保護、照顧和喂養(yǎng)等,在哺乳類、鳥類、爬行類、節(jié)肢動物,尤其是社會性昆蟲中多次獨立演化。攜卵行為是親代撫育的一種形式,通常是單親在產(chǎn)卵后攜帶卵或幼體以提供保護的行為,可有效提高孵化率和后代存活率。

然而,攜卵行為很難記錄在昆蟲化石中。南京古生物所研究員黃迪穎告訴《中國科學(xué)報》:“目前,僅在早白堊世熱河生物群和白堊紀中期的緬甸琥珀中,發(fā)現(xiàn)中生代昆蟲攜卵的直接化石證據(jù)。”

在中晚侏羅世道虎溝生物群中,對具有代表類型的卡拉劃蝽進行了系統(tǒng)研究后,付衍哲等人在157塊卡拉劃蝽化石中識別出30塊攜卵的雌性成體,并利用多種技術(shù)分析手段,對卡拉劃蝽進行了功能形態(tài)學(xué)綜合分析,揭示了中晚侏羅世劃蝽獨特的攜卵行為。

這里的劃蝽是常見的水生半翅目昆蟲,廣布于世界各地的淡水生態(tài)系統(tǒng)中。現(xiàn)生劃蝽的卵常通過卵柄附著于水生植物的葉片和莖干、石頭、甚至蝸牛殼、烏龜殼以及小龍蝦的外骨骼上。道虎溝生物群中卡拉劃蝽個體較大,體長約11~15 mm,頭部具5團剛毛簇,和特化的前足跗節(jié)共同形成類似于濾網(wǎng)狀捕食裝置,反映了高度特化的捕食行為。

據(jù)了解,豐年蟲和卡拉劃蝽同為道虎溝生物群中的先驅(qū)者和代表性生物,它們的首現(xiàn)、輻射、繁盛、衰落和消亡表現(xiàn)出高度的一致性。研究人員通過對700余枚豐年蟲卵的形態(tài)測量,推測大量的季節(jié)性出現(xiàn)的豐年蟲卵可能是卡拉劃蝽的食物來源。

黃迪穎介紹,卡拉劃蝽部分雌性個體的左中足脛節(jié)上可見約5~6排緊密排列的、每排約6~7個長度為1.14~1.20 mm的卵,由卵柄附著在脛節(jié)上。雌性攜卵個體的左中足脛節(jié)較其右中足脛節(jié)以及雄性個體的中足脛節(jié)更粗。

研究人員推測,道虎溝生物群中大量蠑螈所造成的捕食風(fēng)險和周期性的食物來源使卡拉劃蝽面臨巨大的生態(tài)壓力,攜卵行為可能反應(yīng)了卡拉劃蝽對棲息地生態(tài)環(huán)境的適應(yīng)或?qū)藕瓷鷳B(tài)系統(tǒng)變化的響應(yīng)。

黃迪穎表示:“卡拉劃蝽的攜卵行為可在孵化過程中為卵提供物理性保護并有效防止卵的干燥和缺氧,對其演化和繁殖具有重要意義。但此類無私的母性保護行為可能會付出較高的代價,如增加被捕食的風(fēng)險。”

他還指出,以足攜卵的育幼策略尚未發(fā)現(xiàn)于其他現(xiàn)生和滅絕的昆蟲類群中,但在水生節(jié)肢動物中并不少見,其化石記錄可追溯至寒武紀早期的澄江生物群中。但以一側(cè)的足攜卵的行為則屬孤例。該研究凸顯了中生代昆蟲多樣化的、顯為人知的育幼策略,有助于理解昆蟲育幼行為的演化和適應(yīng)意義。

相關(guān)報道:30塊化石見證一億多年前的“母愛”

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)現(xiàn)代快報+(記者 阿里亞):坐月子各地風(fēng)俗不同,方法也千奇百怪。像人類一樣,動物“坐月子”的方式也大不同。

有的動物產(chǎn)后不操心“孩子”,例如青蛙、蟾蜍等,大部分一產(chǎn)完卵就溜之大吉,該吃吃,該喝喝,不會撫育幼體。鳥類則有些不同,多數(shù)鳥類產(chǎn)完卵后需要孵化,頗有些“坐月子”的范兒。

“親代撫育指雙親對卵或后代的保護、照顧和喂養(yǎng)等,被認為是生命演化過程中出現(xiàn)的一種重要的適應(yīng)行為。在哺乳類、鳥類、爬行類、節(jié)肢動物,尤其是社會性昆蟲中多次獨立演化。”付衍哲介紹,攜卵行為是親代撫育的一種形式,通常是單親在產(chǎn)卵后攜帶卵或幼體以提供保護的行為,可有效提高孵化率和后代存活率。然而,這種行為很難記錄在昆蟲化石中。

動物攜卵的方式也是多種多樣,十分有趣。劃蝽是常見的水生半翅目昆蟲,廣布于世界各地的淡水生態(tài)系統(tǒng)中。現(xiàn)生劃蝽的卵常通過卵柄附著于水生植物的葉片和莖干、石頭,甚至蝸牛殼、烏龜殼以及小龍蝦的外骨骼上。那么,它們祖先又是如何攜卵的?

道虎溝生物群是中國北方中生代中晚期的一個古生物化石群,因發(fā)現(xiàn)于內(nèi)蒙古寧城縣道虎溝村而得名。此次,研究團隊對道虎溝生物群中的代表類型卡拉劃蝽進行了系統(tǒng)研究。他們在157塊卡拉劃蝽化石中識別出30塊攜卵的雌性成體,并利用多種技術(shù)分析手段,對卡拉劃蝽進行了功能形態(tài)學(xué)綜合分析,揭示了中晚侏羅世劃蝽獨特的攜卵行為。

“卡拉劃蝽部分雌性個體的左中足脛節(jié)上可見約5-6排緊密排列的、每排約6-7個長度為1.14-1.20毫米的卵,由卵柄附著在脛節(jié)上。”研究人員表示,卡拉劃蝽的攜卵行為可在孵化過程中為卵提供物理性保護并有效防止卵的干燥和缺氧,對其演化和繁殖具有重要意義。但此類無私的母性保護行為可能會付出較高的代價,如增加被捕食的風(fēng)險。

刷新紀錄,有助于深入了解昆蟲育幼行為的演化

現(xiàn)代快報記者了解到,這項研究成果表明,昆蟲母性關(guān)懷的適應(yīng)行為至少可追溯至中侏羅世,將昆蟲育幼行為的直接證據(jù)提前了近4000萬年。

本研究推測,道虎溝生物群中大量蠑螈所造成的捕食風(fēng)險和周期性的食物來源使卡拉劃蝽面臨巨大的生態(tài)壓力,攜卵行為可能體現(xiàn)了卡拉劃蝽對棲息地生態(tài)環(huán)境的適應(yīng)或?qū)藕瓷鷳B(tài)系統(tǒng)變化的響應(yīng)。

“以足攜卵的育幼策略尚未發(fā)現(xiàn)于其他現(xiàn)生和滅絕的昆蟲類群中,但在水生節(jié)肢動物中并不少見,其化石記錄可追溯至寒武紀早期的澄江生物群中,但以一側(cè)的足攜卵的行為則屬孤例。”研究人員指出,本研究凸顯了中生代昆蟲多樣化的育幼策略,有助于理解昆蟲育幼行為的演化和適應(yīng)意義。

道虎溝生物群中卡拉劃蝽個體較大,體長約11-15毫米,頭部具5團剛毛簇,和特化的前足跗節(jié)共同形成類似于濾網(wǎng)狀捕食裝置,反映了高度特化的捕食行為。豐年蟲和卡拉劃蝽同為道虎溝生物群中的先驅(qū)者和代表性生物,它們的首現(xiàn)、輻射、繁盛、衰落和消亡表現(xiàn)出高度的一致性。

本次研究中,研究團隊通過對700余枚豐年蟲卵的形態(tài)測量推測,大量季節(jié)性出現(xiàn)的豐年蟲卵可能是卡拉劃蝽的食物來源。