目前的恐龍演化樹從1887年開始使用,基本上是底重基于骨盆形態(tài)的差異。最近,組恐科學(xué)家對這一分類方式的龍分類系基礎(chǔ)提出了新的觀點(diǎn)

芝加哥菲爾德自然歷史博物館中名為“蘇”(Sue)的暴龍骨架,展示了其骨盆中向前的于種恥骨。像暴龍這樣的古生獸腳亞目恐龍傳統(tǒng)上被認(rèn)為是蜥臀目的一部分,因?yàn)樗鼈兊奈飳W(xué)骨盆方向與蜥蜴的類似

這張劍龍骨架圖顯示了其骨盆的后向恥骨。劍龍屬于鳥臀目,因?yàn)樗鼈兊墓桥杞Y(jié)構(gòu)與現(xiàn)代鳥類相似

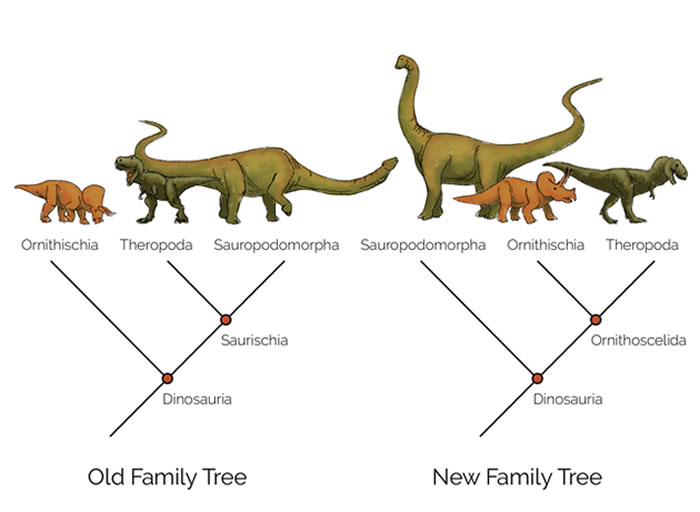

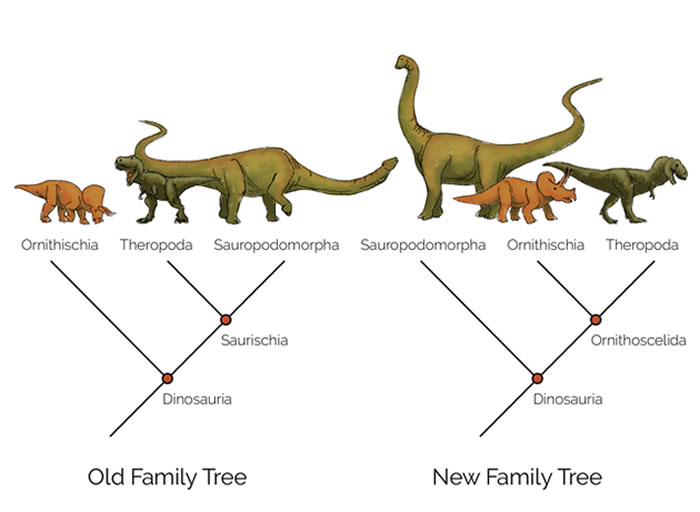

左邊是傳統(tǒng)的恐龍演化樹,根據(jù)骨盆形態(tài)的差異,將鳥臀目和蜥臀目分開。右邊是馬修·巴倫及其同事提出的新演化樹,其中鳥臀目與獸腳亞目形成了一個(gè)新的類群,叫做“鳥腿目”(Ornithoscelida)

月亮谷始盜龍是一種早期恐龍,它可能是解決目前關(guān)于恐龍演化樹爭論的關(guān)鍵

和始盜龍一樣,塔克畸齒龍也是近幾十年來發(fā)現(xiàn)的早期恐龍之一。這些新發(fā)現(xiàn)促使一些古生物學(xué)家重新思考恐龍的分類

古生物學(xué)的很多內(nèi)容都來自主觀的描述和假設(shè),比如始盜龍的“抓握前肢”與后來的獸腳亞目恐龍或蜥腳類恐龍之間到底有多大的相似性

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)新浪科技(任天):國外媒體報(bào)道,古生物學(xué)家提出了一個(gè)激進(jìn)的理論,試圖徹底重組長期使用的恐龍分類系統(tǒng),這對建立在大約一個(gè)半世紀(jì)研究基礎(chǔ)上的正統(tǒng)觀點(diǎn)提出了挑戰(zhàn)。

是什么特征讓一種恐龍區(qū)別于另一種恐龍?這個(gè)問題可能會(huì)讓很多人聯(lián)想到霸王龍巨大的下顎、角龍和劍龍身上獨(dú)特的角和板,以及蜥腳類恐龍及其近親的超大身軀。但對于古生物學(xué)家來說,要對不同的恐龍進(jìn)行分類,關(guān)鍵在于這些動(dòng)物的骨骼形態(tài)。

有了恐龍骨骼的形態(tài)學(xué)特征和足夠的化石骨架知識(shí),古生物學(xué)家可以大致確定恐龍標(biāo)本在恐龍家族樹上的位置。然后,通過觀察其他特征,特別是恐龍亞群共有的特征,他們可以更詳細(xì)地找出這種動(dòng)物的確切歸屬。

我們今天使用的恐龍分類系統(tǒng)首次發(fā)表于1887年。在研究了構(gòu)成恐龍臀部的骨頭的朝向后,古生物學(xué)家哈里·西利(Harry Seeley)提出,根據(jù)骨盆的結(jié)構(gòu),所有的恐龍都可以歸為兩類。與所有四足動(dòng)物一樣,恐龍骨盆由三塊骨頭組成:髂骨、坐骨和恥骨。西利發(fā)現(xiàn),在某些物種,比如蜥腳類恐龍中,恥骨指向身體的前部,而對于其他物種,比如鴨嘴龍,恥骨則指向背部,與坐骨平行。西利將前一類恐龍稱為“蜥臀目”(Saurischia),因?yàn)檫@些動(dòng)物的髖骨方向與蜥蜴的相似;后一類恐龍則被稱為“鳥臀目”(Ornithischia),因?yàn)樗鼈兊耐尾拷Y(jié)構(gòu)與現(xiàn)代鳥類相似。在西利的分類中,這兩大分支中演化出了更特化的恐龍群體,包括演化出暴龍、馳龍和鳥類等類群的獸腳亞目恐龍。

從西利的時(shí)代開始,恐龍研究人員就一直把蜥臀目恐龍和鳥臀目恐龍區(qū)分開來。但是,在《自然》(Nature)雜志2017年的一項(xiàng)研究中,由英國劍橋大學(xué)古生物學(xué)家馬修·巴倫(Matthew Baron)領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)提出了對這種分類的徹底重組。巴倫和他的團(tuán)隊(duì)建議,應(yīng)該把鳥臀目和蜥臀目分類放在一邊,采用一種修正過的演化樹——對臀部骨骼結(jié)構(gòu)的二分法并不能包含一切。這個(gè)新的分類把獸腳亞目恐龍和鳥臀目恐龍歸為一個(gè)新的類群,稱為“鳥腿目”(Ornithoscelida),而蜥腳類恐龍和艾雷拉龍(herrerasaurids)——在三疊紀(jì)滅絕的早期肉食性恐龍——仍然屬于蜥臀目(嚴(yán)格來說是蜥腳亞目)。

這樣的重組涉及恐龍演化樹底部附近的分支,代表著一次重大的改革,并且挑戰(zhàn)了建立在大約一個(gè)半世紀(jì)前研究基礎(chǔ)上的正統(tǒng)學(xué)說。新的分類有許多意義,比如表明肉食性恐龍獨(dú)立演化了至少兩次,分別是艾雷拉龍和獸腳亞目恐龍。由于這兩個(gè)群體之前都被認(rèn)為是蜥臀目,因此傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為,肉食性恐龍似乎只進(jìn)化過一次。此外,羽毛曾經(jīng)被認(rèn)為存在于多種恐龍譜系中,但現(xiàn)在似乎只出現(xiàn)在獸腳亞目恐龍身上,而鳥類正是從獸腳亞目恐龍演化而來。此外,在長期使用的哈里·西利的演化樹中,我們并不清楚所有恐龍的最后共同祖先是蜥臀類還是鳥臀類,也不清楚從一種構(gòu)造到另一種構(gòu)造的演化過程可能發(fā)生了多少次。新的演化樹意味著,最早的恐龍具有似蜥蜴骨盆,而似鳥類骨盆的形態(tài)后來在多個(gè)“鳥腿目”支系中演化出來,特別是在鳥臀目和幾個(gè)獸腳亞目恐龍類群中。

然而,許多古生物學(xué)家并不準(zhǔn)備接受這一經(jīng)過修改的演化樹;這是一個(gè)艱難的命題,意味著我們對恐龍演化史的理解發(fā)生了巨大轉(zhuǎn)變。一些研究人員呼吁,我們應(yīng)該謹(jǐn)慎行事,進(jìn)行更多的研究。

一切都與骨骼有關(guān)

區(qū)分恐龍群體的關(guān)鍵是解剖數(shù)據(jù),尤其是與骨骼相關(guān)的數(shù)據(jù)。然而,這些數(shù)據(jù)可能在某種程度上有些主觀,因此定義起來并不容易。當(dāng)古生物學(xué)家試圖區(qū)分某一種恐龍或某個(gè)恐龍類群時(shí),他需要借助其他骨骼形態(tài)學(xué)的差異記錄。如果有足夠多的差異被記錄下來,就能描繪出關(guān)于恐龍如何演化出不同物種的畫面——從演化枝層面一直到單個(gè)物種。

從廣義上講,恐龍作為一個(gè)整體與其他爬行動(dòng)物類群(如翼龍)的區(qū)別在于,它們的髖臼窩上有一個(gè)洞。雖然髖骨一直是研究的重點(diǎn),但也有許多其他骨骼需要考慮,例如股骨和牙齒。雖然像迷惑龍(Apatosaurus)這樣的蜥腳類恐龍有相對直的股骨,類似于支撐古希臘神廟的柱子,但像暴龍這樣的獸腳亞目恐龍的股骨則更多地呈弓形。與此同時(shí),蜥腳類動(dòng)物的牙齒形態(tài)也有所不同:一些具有鏟狀的牙齒,而另一些的牙齒則更像釘子。

這基本上就是巴倫和他的團(tuán)隊(duì)在2017年的研究中所做的工作。他們建立了一個(gè)他們認(rèn)為最能區(qū)分恐龍的形態(tài)學(xué)特征數(shù)據(jù)集,包括顱骨上獨(dú)特的開口,以及不同肢體骨骼的形狀差異。他們總共觀察了74個(gè)不同恐龍類群的457個(gè)特征,其中大部分?jǐn)?shù)據(jù)來自之前發(fā)表的科學(xué)文獻(xiàn)。巴倫解釋稱,盡管他們并沒有打算從根本上重建恐龍的演化樹,但分析的結(jié)果使他們做到了這一點(diǎn)。

復(fù)雜的演化樹基礎(chǔ)

當(dāng)你越接近恐龍演化樹的底部,也就是主要類群分化的地方,通過分析特征來區(qū)分恐龍物種的做法就越棘手。已知的早期物種都有相似之處,古生物學(xué)家往往很難分辨誰是誰。這也是爭議的根源。對于巴倫團(tuán)隊(duì)修改的恐龍演化樹,蘇格蘭愛丁堡大學(xué)的脊椎動(dòng)物古生物學(xué)家史蒂夫·布魯薩特(Steve Brusatte)表示,這些早期的恐龍物種——稱為“恐龍形態(tài)類”(dinosauromorph)——是解密恐龍演化樹基礎(chǔ)的關(guān)鍵。

在恐龍形態(tài)類中,一個(gè)基礎(chǔ)物種是晚三疊紀(jì)的月亮谷始盜龍(Eoraptor lunensis)。該物種的化石發(fā)現(xiàn)于阿根廷西北部的月亮谷,是一具近乎完整的骨架。始盜龍是一種兩足恐龍,生活在2.3億年前的岡瓦納超級(jí)大陸上。它的大小和狗差不多,生活在恐龍成為陸地頂級(jí)掠食者之前,后來才演化出今天我們所知的許多著名恐龍物種。

巴倫表示,月亮谷始盜龍的前肢似乎適合抓握,而且它看起來是“完美、標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)恐龍物種”。因?yàn)閺男螒B(tài)上看,它可能是幾乎任何恐龍的祖先——這在確定哪些恐龍可能是它的直系后代時(shí)是個(gè)問題。巴倫說:“始盜龍就像是一場噩夢……”關(guān)于始盜龍到底是什么,目前還眾說紛紜。

巴倫和他的同事認(rèn)為,始盜龍適合抓握的前肢類似于后來獸腳亞目恐龍的前肢。其他研究人員,包括在20世紀(jì)90年代協(xié)助發(fā)現(xiàn)月亮谷始盜龍的芝加哥大學(xué)古生物學(xué)家保羅·塞里諾(Paul Sereno),根據(jù)拇指骨骼等特征,認(rèn)為它是蜥腳形亞目(Sauropodomorpha)的一員。蜥腳形亞目被認(rèn)為是蜥腳類恐龍的祖先。塞里諾指出,月亮谷始盜龍的拇指骨頭彎曲,拇指的一側(cè)與地面接觸,這是后來蜥腳類恐龍的顯著特征之一。

1961年,在南非侏羅紀(jì)早期的巖石中發(fā)現(xiàn)了另一種早期恐龍,塔克畸齒龍(Heterodontosaurus tucki)。古生物學(xué)家根據(jù)似鳥骨盆等特征將其歸類為鳥臀目恐龍。然而,2017年新演化樹論文的共同作者、倫敦自然史博物館的恐龍專家保羅·巴雷特(Paul Barrett)表示,塔克畸齒龍“具有許多只有肉食性獸腳亞目恐龍才有的特征”。塔克畸齒龍與獸腳亞目恐龍的相似特征包括細(xì)長的肩胛骨、臀部前方用于肌肉附著的突出部分,以及像月亮谷始盜龍那樣適合抓握的前肢。這些共同點(diǎn)使巴倫、巴雷特和他們的同事第一次意識(shí)到,恐龍演化樹“發(fā)生了一些更加復(fù)雜的事情”。

巴雷特表示,塔克畸齒龍“是一種鳥臀目恐龍”,但基于新提出的恐龍演化樹,它似乎比原先想象的更接近獸腳亞目恐龍。

這些早期恐龍生活在演化樹的底部,對上層結(jié)構(gòu)有著重要的意義。但是,早期恐龍的身份還存在著很多不確定性:它們是什么?它們與后來的哪些恐龍關(guān)系最密切?這些都意味著它們在演化樹上的位置尚未確定。布魯薩特表示,這些早期恐龍“在演化樹上到處移動(dòng)”,取決于你向誰提問。“這些奇怪的物種中有一些具有不同群體的特征組合。它們會(huì)造成麻煩,但也能讓我們看得更清楚。它們可以把不同類群聯(lián)系起來,”他說道。

最重要的決定因素

不過,在做出任何定義之前,科學(xué)家必須就各種形態(tài)特征(如拇指形狀)的重要性或相關(guān)程度達(dá)成一致意見,以便解釋不同物種之間的關(guān)系。這些特征應(yīng)該如何評(píng)估呢?塞里諾指出,這種評(píng)估十分主觀。

塞里諾表示,目前恐龍古生物學(xué)家整合和使用數(shù)據(jù)集的方式,以及他們建立演化樹的方式,都需要改變。他說:“你可以提出一個(gè)假說,然后忽略其他人以往觀察同一類群時(shí)所用的很大一部分?jǐn)?shù)據(jù)。”

例如,當(dāng)研究人員評(píng)估骨骼形態(tài)時(shí),他們可能會(huì)將骨骼的某個(gè)特定部分描述為圓形或方形,這取決于研究人員自己。此外,如果某個(gè)研究者不能判斷形態(tài)學(xué)是圓的還是正方形的,他們可能會(huì)簡單地標(biāo)注這個(gè)特征“不存在”。但是,塞里諾解釋稱,“缺失”或“存在”與形態(tài)——感興趣的特征——無關(guān),因此將形狀描述為“缺失”掩蓋了該特征在解釋演化關(guān)系方面的意義或相關(guān)性。

塞里諾認(rèn)為,恐龍?zhí)卣鞯脑u(píng)估和數(shù)據(jù)集的使用都需要標(biāo)準(zhǔn)化,這是解決研究人員主觀性問題的唯一方法,“我們需要更多的規(guī)則”。

這些新規(guī)則將如何形成尚不清楚,但在標(biāo)準(zhǔn)化之前,當(dāng)不同的研究人員進(jìn)行分析時(shí),將繼續(xù)出現(xiàn)不同的結(jié)果和不同的演化樹。例如,在2017年修改恐龍演化樹的提議之后,布魯薩特及其合作者研究了巴倫團(tuán)隊(duì)使用的同一組特征。他們仔細(xì)分析了研究中涉及的每一種形態(tài)特征,并根據(jù)自己的專業(yè)知識(shí)對它們進(jìn)行了重新解釋。最后,他們提出了支持傳統(tǒng)鳥臀目和蜥臀目分類的演化樹。布魯薩特說,主觀性就是“這場‘游戲’的本質(zhì)”。

不過,這場爭論所有的參與者似乎都同意,“我們真的需要更多的化石,尤其是來自恐龍演化樹底部附近的三疊紀(jì)恐龍新化石,這些化石有助于理清這些支系之間的關(guān)系,”布魯薩特說,“(這場爭論)揭示出,我們以往認(rèn)為的定論實(shí)際上還是一個(gè)謎,而這個(gè)謎必須被解開。”

巴倫表示同意:“可能是兩三個(gè)發(fā)現(xiàn)造成了所有的不同。”

目前,我們還不清楚哪種版本的恐龍演化樹——傳統(tǒng)的還是修正的——更接近真相。與此同時(shí),為了克服意見上的分歧,古生物學(xué)家需要建立一套用于分析化石的標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo),“我們需要更多的合作,”巴倫說。