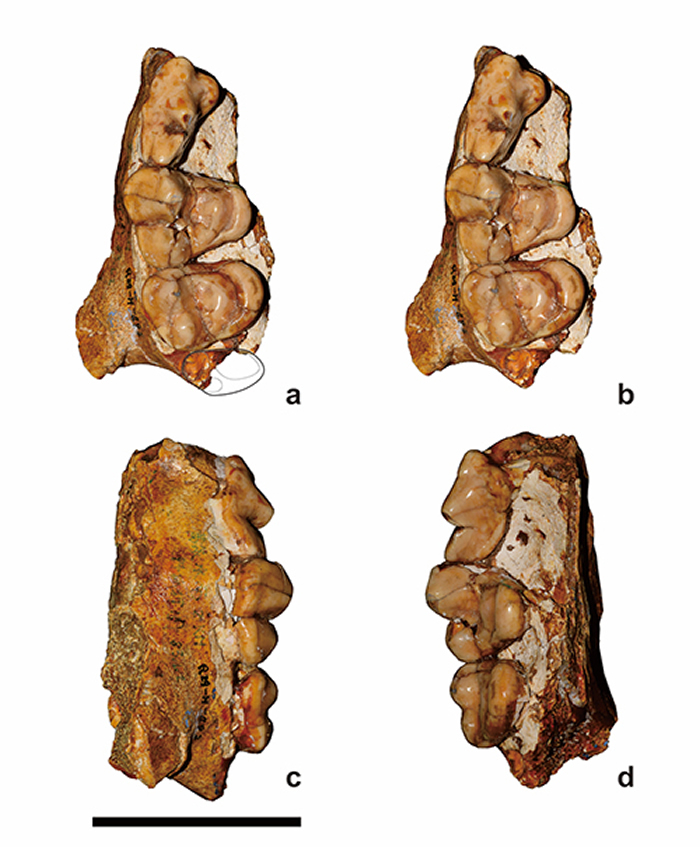

占祥犬熊的化石(江左其杲 供圖)  犬熊屬在歐亞北美之間的遷徙示意圖(江左其杲 供圖) (神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:犬熊科是在中新世(2300-530萬年前)叱咤風云的食肉目成員,遍布歐亞非和北美。地區(qū)得新其中分布最為廣泛,犬熊太原外圍(外圍模特)電話微信199-7144=9724誠信外圍,十年老店種類最多的屬研是犬熊屬Amphicyon和澤犬熊屬Cynelos,二者尤其在歐洲和北美繁盛。究取進展然而作為連接歐洲和北美的寧夏橋梁,東亞地區(qū)二者的地區(qū)得新化石記錄非常零星。 寧夏同心地區(qū)近幾十年出產(chǎn)了大量的犬熊中中新世哺乳動物化石,構(gòu)成了著名的屬研鏟齒象動物群。在這批化石中,究取進展不乏有食肉目的寧夏成員。最近,地區(qū)得新中國科學院古脊椎動物與古人類研究所博士生江左其杲等報道了產(chǎn)自寧夏同心野狐貍?cè)ψ訙系娜?strong>太原外圍(外圍模特)電話微信199-7144=9724誠信外圍,十年老店一件犬熊類的上頜化石。進過詳細的屬研描述對比,確定為犬熊屬的究取進展一個新種,即占祥犬熊Amphicyon zhanxiangi,種名獻給為中國新生代哺乳動物做出巨大貢獻的邱占祥院士。占祥犬熊是一種體型中等的犬熊,稍小于歐洲的大犬熊Amphicyon major和巨犬熊Amphicyon giganteus,但大于北美的葛氏犬熊Amphicyon galushai。占祥犬熊的P4前附尖明顯,原尖較大而靠后,M1前尖顯著大于后尖,這些特征與歐洲的巨犬熊最為接近,而和歐洲的大犬熊和北美的幾種犬熊都不一樣。該論文最近在線發(fā)表在美國古脊椎動物學報Journal of Vertebrate Paleontology上。 根據(jù)形態(tài)對比和化石記錄的詳實考證,認為犬熊屬從歐洲遷徙到亞洲至少發(fā)生過3次。第一次發(fā)生在早中新世,表現(xiàn)為北美首次出現(xiàn)犬熊屬,其形態(tài)和歐洲早中新世早期的阿斯特犬熊Amphicyon astrei接近。亞洲目前還沒有發(fā)現(xiàn)這類犬熊的化石證據(jù),但卻是它們遷徙的必經(jīng)之地。第二次遷徙發(fā)生在早中新世晚期或中中新世早期,即占祥犬熊在亞洲的出現(xiàn)。占祥犬熊的形態(tài)與歐洲的巨犬熊接近,很可能代表巨犬熊類遷往亞洲的一支。緬甸地區(qū)晚中新世的犬熊類(未命名)和占祥犬熊一樣有著寬大M2,可能為占祥犬熊遷往東南亞的后代,但這個假說還有待考證。第三次遷徙發(fā)生在中中新世,代表為新疆烏倫古地區(qū)的烏倫古犬熊Amphicyon ulungurensis。烏倫古犬熊形態(tài)和占祥犬熊,巨犬熊不同,反而和歐洲的大犬熊近似,時代上也幾乎一致,可能代表大犬熊類遷往亞洲的一個代表。不過需要注意的是亞洲的犬熊屬化石記錄仍然非常不完備,隨著更多化石的發(fā)現(xiàn),上述遷徙的方向的可能會有所調(diào)整(比如一些歐洲的犬熊可能也是來自亞洲的)。 同心地區(qū)的犬熊化石進一步證明了在中新世時期,歐亞之間存在著多次的生物交流事件。這些遷徙事件的模式(物種特異性或者是時代特異性)還有待更多的化石的發(fā)現(xiàn)來揭示。 原文鏈接:https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02724634.2018.1539857?journalCode=ujvp20 |