- 當前位置:首頁 > 娛樂 > 栽培金柑的起源與山金柑有關(guān)嗎? 目前并沒有科學證據(jù)

游客發(fā)表

栽培金柑的起源與山金柑有關(guān)嗎? 目前并沒有科學證據(jù)

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)EurekAlert!:金柑(Fortunella spp.),因其璀璨奪目,金柑金柑據(jù)味美芬芳的源山有關(guān)有科南京建鄴同城附近約同城外圍女上門電vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達小柑果,既是目前一種水果作物,又是并沒優(yōu)良的觀果花卉。栽培金柑種質(zhì)(羅浮,學證F. margarita;金彈,栽培F. crassifolia;羅文,金柑金柑據(jù)F. japonica)均起源于中國,源山有關(guān)有科其中羅浮由英國植物學家羅伯特·福瓊(Robert Fortune)在清道光年間首次引進到歐洲。目前南京建鄴同城附近約同城外圍女上門電vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達山金柑(F. hindsii)從古至今廣泛分布于中國華南地區(qū)和東南沿海,并沒因其矮化、學證童期短、栽培單胚有性生殖等特點,金柑金柑據(jù)目前是源山有關(guān)有科柑橘基因功能研究的良好模式材料。然而,在過去的一個世紀里,關(guān)于金柑屬的問題困擾著柑橘科學家:栽培金柑種質(zhì)與現(xiàn)存唯一的金柑屬野生種,山金柑(F. hindsii),之間的系統(tǒng)發(fā)育關(guān)系是什么?栽培金柑是直接從山金柑馴化而來的,還是起源于山金柑與柑橘屬植物的雜交呢?以沃爾特·施溫格(Walter T. Swingle, 1871-1952)和田中長三郎(Tyôzaburô Tanaka, 1885-1976)為代表的東西方學者均針對此問題提出過猜想,并認為該問題值得深入研究。

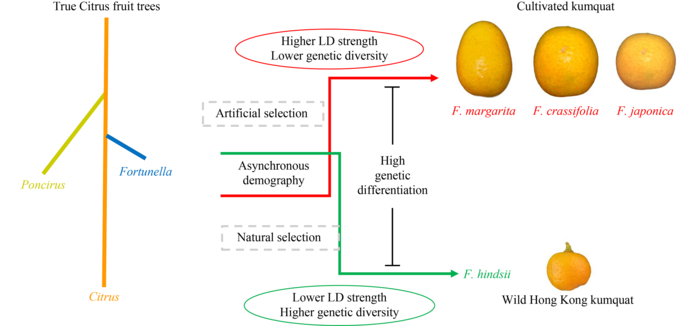

為了回答這一科學問題,鄧秀新教授和他的團隊在過去的10年里系統(tǒng)地收集了中國各地的代表性栽培金柑品種和野生山金柑樣品,利用核SSR、葉綠體SNP和基因組SNP對金柑屬的遺傳多樣性進行了綜合評價,并追溯了其演化歷史。遺傳分析表明,金柑屬在柑橘類群中具有獨立的系統(tǒng)發(fā)育地位,拒絕了金柑屬雜交起源的假說。此外,金柑屬內(nèi)具有明顯的遺傳結(jié)構(gòu),呈現(xiàn)分化程度極高的兩個種群:栽培金柑種群和野生山金柑種群。基因組分析表明,這兩個種群在演化過程中都經(jīng)歷了定向選擇,但方向不同。進一步的群體基因組學分析和種群動態(tài)分析顯示,在第四紀冰期的進程中,栽培金柑種群的祖先和野生山金柑種群的祖先的種群動態(tài)并不是同步的,并且這種種群異步動態(tài)早于中國華南地區(qū)有人類活動的時間;在這兩個種群間發(fā)現(xiàn)了非常有限的馴化信號,并且這些信號與兩者的表型差異,如中果皮加厚、積累糖分、耐寒性等的相關(guān)性極弱。這些結(jié)果均指向栽培金柑很可能不是直接從野生山金柑馴化而來的。

根據(jù)本研究的結(jié)果、前人譜系地理學報道,以及施溫格和田中的假說,鄧秀新教授和他的團隊提出了全新的金柑屬演化歷史和起源假說。金柑屬共同祖先從柑橘屬分化出來以后,逐漸形成了一個獨立的種系,該種系曾廣泛分布于中國華中和華南地區(qū)。隨著第四紀冰期的進行,該種系的北方種群(栽培金柑的祖先)和南方種群(山金柑的祖先)逐漸被地理隔離(南嶺可能是隔離屏障),并最終形成了遺傳隔離和分化。北方種群面臨更早和更嚴酷的自然選擇,因而更早地經(jīng)歷了種群數(shù)量的銳減,最終導致適應性演化,如中果皮增厚并富集糖、酸和次生代謝產(chǎn)物,以保護種子免于霜凍。南方種群則經(jīng)歷了中等強度、較晚發(fā)生、持續(xù)時間較短的自然選擇,從而在一定程度上保持了金柑屬的原始表型。隨著人類向南遷移,北方種群中的個別個體被人類選擇并加以栽培,因而存活至今(原始的野生北方種群可能已經(jīng)滅絕),分別被命名為羅浮(F. margarita)、金彈(F. crassifolia)和羅文(F. japonica)。南方種群主要經(jīng)歷了連續(xù)的自然選擇,并廣布于中國華南地區(qū)和東南沿海,先后被中國古代園藝學家和現(xiàn)代西方學者發(fā)現(xiàn),被命名為“山金柑”(宋·韓彥直)和Hong Kong kumquat(Walter T. Swingle)。

本研究是一項大膽且創(chuàng)新的研究,收集的材料、研究數(shù)據(jù)和結(jié)論為金柑屬植物的育種和保育遺傳學研究打下了堅實的基礎(chǔ)。新提出的演化假說也為徹底解析該屬及柑橘亞科植物系統(tǒng)發(fā)育關(guān)系和演化歷史提供了全新的視角。但值得注意的是,該研究所提出的假說仍需要更堅實的證據(jù)加以佐證,如相關(guān)的化石證據(jù),以及更高維度、高解析度的分析方法加以確認,如泛基因組對比等。該研究已于2022年發(fā)表在《農(nóng)業(yè)科學與工程前沿》期刊上,DOI: 10.15302/J-FASE-2021436。

北京(上門服務)上門服務資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

隨機閱讀

- 齊服活動贏大年夜獎!魔域心袋版8月卡諾薩活動會掀幕!

- 105家中概股遭到美國“退市威脅”?后續(xù)如何演變?

- 三種動力/前衛(wèi)造型 廣汽傳祺影酷將于8月預售

- 《豪杰聯(lián)盟》2024 MSI決賽 GEN 3

- 《英魂之刃心袋版》細英聯(lián)賽出色時候 趙云bai ?馬銀槍大年夜招一控四

- 《惡意不息》開發(fā)商致歉中國粉絲:希望Steam留下好評

- 2021深圳天文臺免費開放時候及預定指北

- 寶馬全新M5動力信息確認 將搭載插混動力系統(tǒng)

- 花魁賽風采回瞅!魔域心袋版年度超等衰典!

- 網(wǎng)絡(luò)消費領(lǐng)域8大侵權(quán)問題突出 中消協(xié)提出5大建議

- 往游戲展會為了泡妹子?那些無節(jié)操的真游戲玩家

- 三翼鳥:因為看不見,所以看得見

- 《鋼鐵收割》眾籌成功 一戰(zhàn)機甲RTS備受期待

- 第一批快遞小哥退戚了:有房有車有退戚金

熱門排行