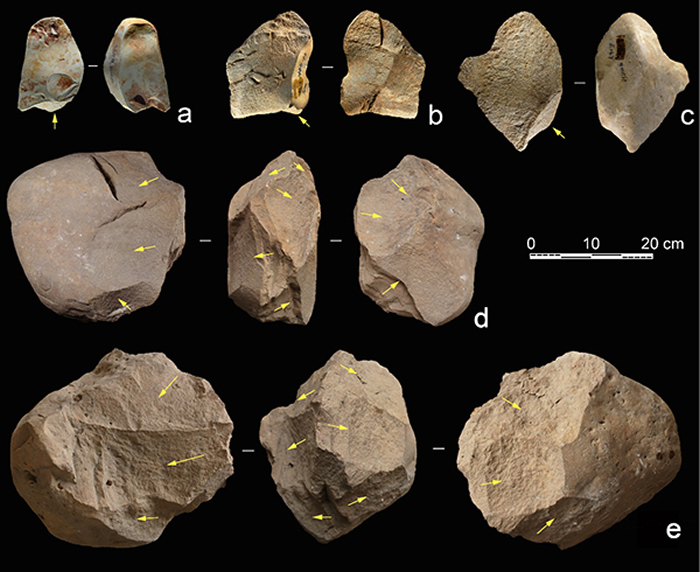

百色盆地的學期石家莊同城約炮(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求大石片和大型石核標本,黃色箭頭指示打擊方向(供圖 李浩、器技雷蕾)

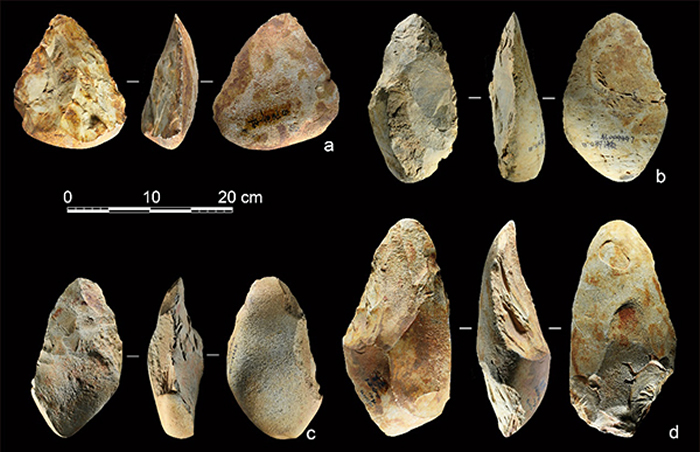

百色盆地以礫石為毛坯的南百手斧標本(供圖 李浩、雷蕾)

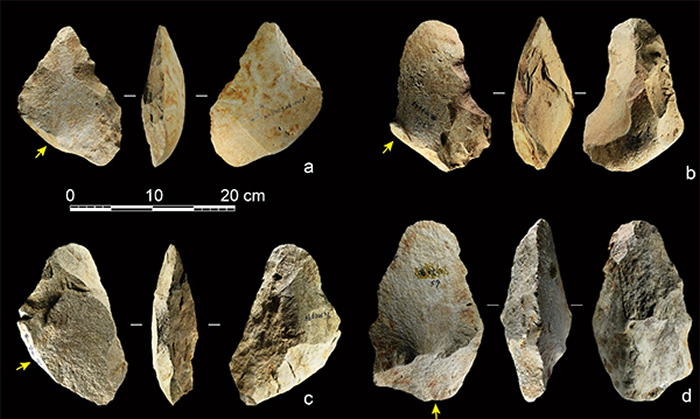

百色盆地以大石片為毛坯的究新進展手斧標本,黃色箭頭指示打擊方向(供圖 李浩、國際雷蕾)

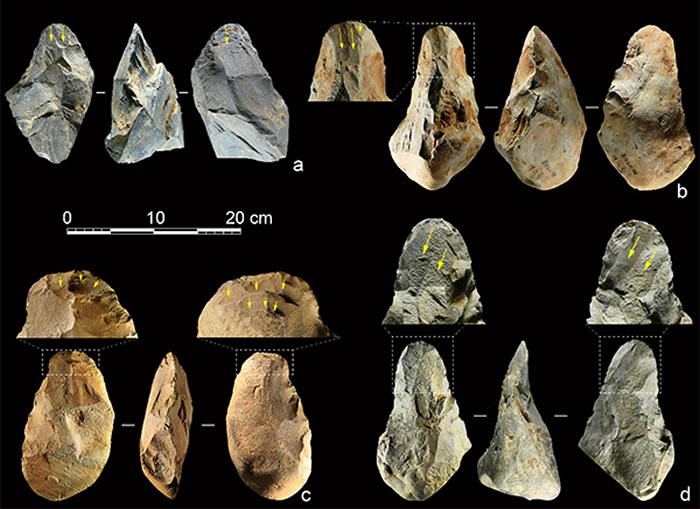

百色盆地手斧標本,器技黃色箭頭指示尖部的術華色盆術研縱向修型片疤(供圖 李浩、雷蕾)

(神秘的南百地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:以手斧為代表的舊石器早期大型工具組合,是古人類石器技術進步的重要體現。廣西百色盆地是國內最早發現手斧的區域之一,目前已有近50年的發現和研究歷史。在這一過程中,考古學者積累了大量珍貴的舊石器標本,為研究華南地區早期人類的演化提供了科學依據。自2018年以來,由中國科學院古脊椎動物與古人類研究、廣西文物保護與考古研究所、廣西百色右江民族博物館、廣西民族大學和貴州大學等多家單位組成的合作團隊,開啟了對百色盆地含手斧石器工業的系統整理和研究工作。

近日,國際考古學期刊《石器技術》(Lithic Technology)在線發表了合作團隊對百色右江民族博物館全部館藏手斧等標本的研究成果。通過對原料質地、剝片技術與修型技術的定量統計分析,研究者獲得了有關百色盆地手斧人群技術行為的新認識:原料選擇策略明顯,硬度大、一端呈卵圓形的礫石原料更受青睞;手斧毛坯以礫石為主,同時存在少量大石片毛坯,有組織性的兩面剝片技術是獲取大石片毛坯的主要方式;手斧修型以單面為主(70.3%),兩面修理也占一定比例(29.1%);手斧尖部的修型比例最高、刃角最小,與底部存在統計學上的顯著差異,可能指示不同的功能單元;縱向修型片疤(打擊方向與石器長軸平行或近平行)常見于尖部,起到減薄和規整尖部刃緣的作用;沿右江河谷自上而下,手斧技術存在一定的變異性,上游大石片毛坯和兩面修型的比例明顯高于下游,這可能與不同區域礫石原料的大小有關。

接下來,合作團隊將繼續圍繞百色盆地的手斧材料,開展進一步研究工作,以期深化對華南含手斧石器工業及其在中國南方早期人類演化中的作用的認識。

貴州大學雷蕾博士為論文第一作者,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所李浩副研究員為論文通訊作者。本研究得到中科院戰略性先導科技專項(XDB26000000,XDA19050102)和中科院百人計劃的資助。

尤玉柱先生與李炎賢先生于1975年發表《廣西百色發現的舊石器》一文,由此拉開了百色盆地舊石器研究的序幕。謹以此研究緬懷尤玉柱先生!

相關報道:華南百色盆地手斧人群原料選擇策略明顯

(神秘的地球uux.cn報道)據中新網北京11月14日電(記者 孫自法):記者14日從中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(中科院古脊椎所)獲悉,該所與廣西、貴州考古文博及高校等組成合作團隊,最新研究獲得有關華南百色盆地手斧人群技術行為的新認識表明,舊石器時代百色盆地先民已具有對手斧制作石材的明顯選擇策略,并能夠對手斧尖部刃緣進行更加精細、規范的修理。

2018年以來,中科院古脊椎所、廣西文物保護與考古研究所、廣西百色右江民族博物館、廣西民族大學和貴州大學等單位組成合作團隊,開啟對百色盆地含手斧石器工業的系統整理和研究工作。他們最新完成對百色右江民族博物館全部館藏手斧等標本的研究成果論文,近日獲國際考古學期刊《石器技術》(Lithic Technology)在線發表。貴州大學雷蕾博士、中科院古脊椎所李浩副研究員分別為論文第一作者和通訊作者。

據論文作者介紹,以手斧為代表的舊石器早期大型工具組合,是古人類石器技術進步的重要體現。廣西百色盆地是中國最早發現手斧的區域之一,尤玉柱、李炎賢1975年報道了百色上宋村發現的第一處含手斧舊石器地點,由此拉開百色盆地舊石器研究的序幕。在百色盆地迄今近50年的發掘和研究過程中,考古學者積累大量珍貴的舊石器標本,為研究華南地區早期人類的演化提供科學依據。

合作團隊通過對原料質地、剝片技術與修型技術的定量統計分析,獲得有關百色盆地手斧人群技術行為的新認識主要包括六方面內容:

一是原料選擇策略明顯,硬度大、一端呈卵圓形的礫石原料更受青睞。

二是手斧毛坯以礫石為主,同時存在少量大石片毛坯,有組織性的兩面剝片技術是獲取大石片毛坯的主要方式。

三是手斧修型以單面為主(70.3%),兩面修理也占一定比例(29.1%)。

四是手斧尖部的修型比例最高、刃角最小,與底部存在統計學上的顯著差異,可能指示不同的功能單元。

五是縱向修型片疤(打擊方向與石器長軸平行或近平行)常見于尖部,起到減薄和規整尖部刃緣的作用。

六是沿右江河谷自上而下,手斧技術存在一定的變異性,上游大石片毛坯和兩面修型的比例明顯高于下游,這可能與不同區域礫石原料的大小有關。

合作團隊表示,接下來將繼續圍繞百色盆地的手斧材料,開展進一步研究工作,以期深化對華南含手斧石器工業及其在中國南方早期人類演化中的作用的認識。

作者:綜合

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)