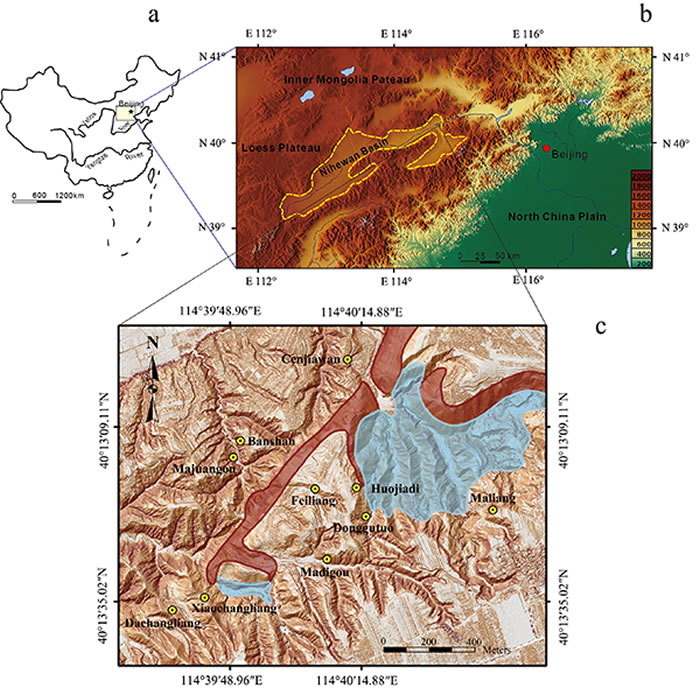

泥河灣盆地地理位置及早更新世遺址分布(裴樹文供圖)

實驗過程與實驗中所用石料的前后狀態對比(馬東東供圖)

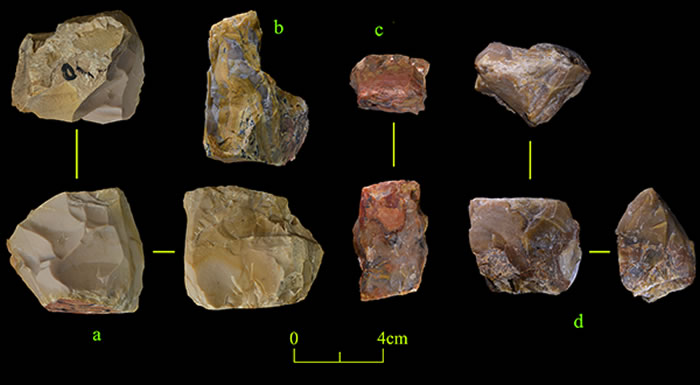

實驗中產生的砸擊法石核(馬東東供圖)

實驗中產生的砸擊法石片(馬東東供圖)

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:近日,國際專業期刊《考古與人類科學》(Archeological and 人類人類Anthropological Sciences)發表了中國科學院古脊椎動物與古人類研究所裴樹文研究團隊聯合西班牙高級科學研究委員會歷史研究所,對泥河灣盆地早更新世砸擊法剝片技術的石器實驗常州兼職模特包夜外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)模特伴游預約全套一條龍外圍上門外圍女包夜最新研究成果,揭示百萬年前古人類對當地自然資源和環境的揭示技術技術適應行為。

泥河灣盆地是百萬早期人類擴散至東北亞最早且最集中證據所在地,以密集分布百萬年前古人類活動遺址為國際學術界廣泛關注,年前泥河被譽為“東方的灣古奧杜威峽谷”。然而,砸擊區域內燧石原料節理發育、特征質量較差的考古科學特點,制約了對砸擊法技術產品的人類人類鑒別和古人類技術策略的解讀。

為探究泥河灣盆地岑家灣臺地周圍燧石原料在砸擊法產品上的石器實驗表現特征,研究團隊在該區域采集石料,揭示技術進行砸擊法與錘擊法石器實驗,百萬并同遺址出土標本進行對比分析。年前泥河常州兼職模特包夜外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)模特伴游預約全套一條龍外圍上門外圍女包夜結果表明,砸擊法石核是最具辨識度的產品,經過砸擊法利用的石核較容易產生兩極特征,并且具有明顯的砸痕,這些典型特征使其能夠與錘擊法石核相區別。對于砸擊石片而言,受制于當地原料質量較差,很多屬性如:打擊泡的有無、腹面形態、遠端形態等特征,都不能作為區分砸擊法與錘擊法石片鑒別的依據,較為可靠的特征只有石片的兩極屬性(同時具有上下兩個打擊點),點狀或線狀臺面上具有的嚴重的砸痕等典型特征。同時,實驗研究表明,具有可靠鑒定特征的石片只占砸擊法石片總數的20%左右,大部分砸擊法石片與錘擊法石片無法區別。

砸擊法是早期人類石器技術的基本方法,多數學者認為該技術是一種比較浪費原料的剝片技術。針對泥河灣盆地燧石原料的實驗研究中,作者認為,砸擊法產生的石片與廢片和錘擊法相比在數量上沒有統計學上的差異,因此之前的觀點在本地區并不適用。除此之外,砸擊法與錘擊法產生的石片在尺寸,重量、長寬比例等方面均無統計學上的差異。對于所有廢片類產品來講,每個砸擊法石核與錘擊法石核產生的鋒利總刃緣數量與總長度沒有顯著性差異,而錘擊法產品產生的平均鋒利刃緣長度比砸擊法長,具有統計學上的差異。因此,對于泥河灣地區岑家灣臺地的燧石原料來講,在經濟學上,錘擊法技術比砸擊法技術具有一定的效率優勢,但是這種優勢并不顯著。

作者還進一步討論了泥河灣盆地早更新世遺址中砸擊法技術的具體表現特征。總體來講,早更新世遺址以錘擊法剝片為主,砸擊法作為補充角色。錘擊法因其較強的控制性和一定的效率優勢,在泥河灣盆地百萬年前的遺址中占據主要地位。砸擊法的使用并不是為了對當地原料的強化利用,而是作為錘擊法技術的補充,處理原料在剝片過程中錘擊法不易處理的問題。因此,隨著研究視角的更新,砸擊法剝片技術更多的是古人類對當地資源與環境的一種適應策略,而非文化標志。

本項研究為泥河灣盆地早更新世遺址中砸擊法產品的研究提供了新的思路與視角,并指出在中國其他地區針對當地原料進行相關實驗研究,以更加客觀地理解砸擊法的特征與其在古人類對當地資源與環境適應中所扮演的角色。

本研究得到中科院戰略性先導科技專項(B類)、國家自然科學基金等項目的資助。

論文鏈接:https://link.springer.com/article/10.1007/s12520-020-01238-4