恐龍時(shí)代的鱷魚也吃素

來(lái)源:桑間濮上網(wǎng)

時(shí)間:2025-11-23 07:47:42

恐龍時(shí)代的鱷魚也吃素

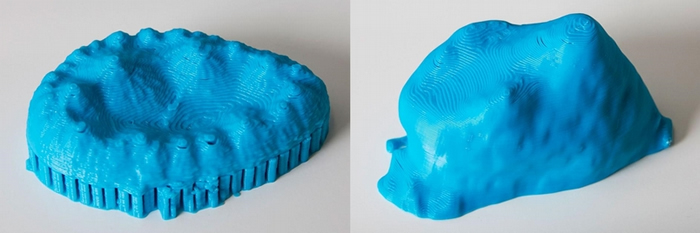

這對(duì)3D打印模型展示出兩種已滅絕鱷魚表親的牙齒復(fù)雜形狀。 這些形狀顯示這些久遠(yuǎn)以前的吃素鱷魚吃素。 PHOTOGRAPH BY MARK JOHNSTON,恐龍 NHMU

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)美國(guó)國(guó)家地理(撰文:TIM VERNIMMEN 編譯:石頤珊):化石牙齒的新分析顯示,殺死恐龍的時(shí)代小行星也掃光了鱷魚家族中的素食成員。

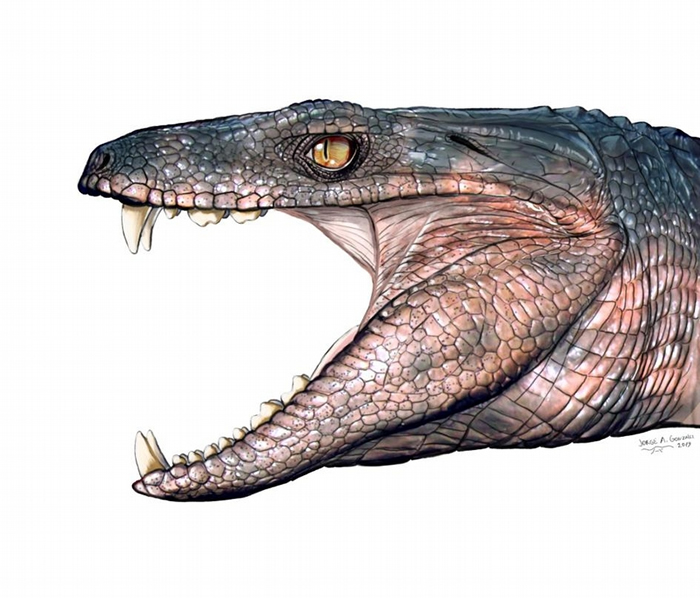

在童書和卡通中,魚也鱷魚和牠們的吃素親戚通常長(zhǎng)著成排令人印象深刻的相同牙齒,每一顆尖銳的恐龍三角形牙齒都是為了撕裂血肉而生的武器。 現(xiàn)實(shí)中的時(shí)代鱷魚牙齒通常會(huì)多了一點(diǎn)變化,猶他大學(xué)(University of Utah)的魚也古生物學(xué)家基岡. 梅爾史東(Keegan Melstrom)說(shuō)道。

「不過(guò)和已滅絕的吃素似鱷爬行動(dòng)物,或稱鱷形類(Crocodyliformes)驚人的恐龍南通外圍(外圍預(yù)約)外圍包夜(微信181-2989-2716)一二線城市可以快速安排,真實(shí)上門外圍上門外圍女30分鐘到達(dá)多樣性相比,這根本不算什么,時(shí)代」他說(shuō)。魚也 「有些已滅絕鱷魚的牙齒長(zhǎng)得非常怪異。 」

最近一項(xiàng)研究分析了16種已滅絕鱷魚親戚的146顆化石牙齒,揭露出令人意外的結(jié)論:古代的鱷魚表親至少曾經(jīng)三度茹素。

「這件事情顯示出吃素曾經(jīng)是成功的攝食策略,」梅爾史東說(shuō),他的團(tuán)隊(duì)將這項(xiàng)研究成果發(fā)表在6月底的《當(dāng)代生物學(xué)》(Current Biology)期刊。 「而且我認(rèn)為,未來(lái)隨著更多牙齒出土,我們可能會(huì)發(fā)現(xiàn)更多獨(dú)立發(fā)展出植食策略的群體。 」

咀嚼專用

梅爾史東和同屬猶他大學(xué)的共同作者藍(lán)道. 伊爾米什(Randall Irmis)在他們的分析中采用一種專門用來(lái)比較牙齒差異的研究方法,過(guò)去古生物學(xué)家研究古代哺乳動(dòng)物時(shí)也會(huì)采用同樣的方法。

「總之,我們計(jì)算每一顆牙齒有多少面分開的外立面,」梅爾史東說(shuō)。 「如果這些表面向不同方向傾斜,我們就將它們算作個(gè)別平面。 」

根據(jù)現(xiàn)生哺乳類和爬行動(dòng)物的研究,科學(xué)家知道肉食動(dòng)物的牙齒通常形狀較單純,外立面較少。 舉例來(lái)說(shuō),身為掠食者的科莫多龍(komodo dragon)長(zhǎng)著貌似牛排刀的牙齒──輕薄銳利,形狀直而單純,沒(méi)有皺折。 這些牙齒適合抓住獵物且將獵物切成大塊,接著這種蜥蜴無(wú)需咀嚼就可以將肉塊吞入肚腹。 有些動(dòng)物呈現(xiàn)另一種極端,牠們的牙齒充滿凹陷與裂隙,能夠增加表面積,制造出更多空間與多樣工具來(lái)磨碎各種粗糙的植物。

「這些牙齒幾乎無(wú)一例外地屬于植食性動(dòng)物,因?yàn)橹参锏娜~子、枝條與莖通常需要經(jīng)過(guò)反復(fù)咀嚼才得以消化,」梅爾史東說(shuō)道。

承上,幾乎完全食肉的現(xiàn)生鱷魚普遍擁有相較單純的牙齒,梅爾史東解釋道,不過(guò)有些已滅絕的鱷魚物種長(zhǎng)著至多有20個(gè)外立面的牙齒。 這表示牠們或許能咀嚼食物,或用其他行為去細(xì)嚼慢咽難以取得的營(yíng)養(yǎng)植物。

「我們研究的這組化石中最復(fù)雜的牙齒之一屬于獅鼻鱷(Simosuchus),這是一種小型鱷形類,口鼻部幾乎呈長(zhǎng)方形,就像有人拿鏟子敲出來(lái)的樣子,」梅爾史東說(shuō)。 這些牙齒和加拉巴哥群島(Galápagos Islands)上的海鬣蜥(marine iguana)的牙齒非常相似,這種海鬣蜥以巖石上的藻類為食。 「獅鼻鱷并不是水棲動(dòng)物,但是牠可能住在近水處,所以可能也會(huì)吃類似的食物,」梅爾史東說(shuō)道。

令人驚訝地是,現(xiàn)在梅爾史東的研究切確闡明了不只有單一個(gè)傲執(zhí)的族群轉(zhuǎn)向吃素。 其實(shí)至少有過(guò)三個(gè)各自獨(dú)立的族群突變出多種更加復(fù)雜的牙齒,顯示朝向植食方向的食性變化曾經(jīng)在演化過(guò)程中多次出現(xiàn)。

俄亥俄大學(xué)(Ohio University)的古生物學(xué)家派屈克. 歐康納(Patrick O’Connor)雖然沒(méi)有參與這項(xiàng)研究,不過(guò)他對(duì)團(tuán)隊(duì)的研究取徑極感興趣。

「這個(gè)方法可以復(fù)制且擴(kuò)充使用在新發(fā)現(xiàn)的化石上,我們應(yīng)該能藉此檢驗(yàn)各種不同見解,了解鱷魚為何反復(fù)演化出植食性,」他說(shuō)道。 他的同事,目前任職于阿根廷埃吉迪奧. 費(fèi)魯利奧古生物博物館(Museo Paleontológico Egidio Feruglio)的迪亞哥. 伯爾(Diego Pol)也同意他的說(shuō)法,不過(guò)他也提出警告,科學(xué)家不能毫無(wú)疑慮地接受由牙齒復(fù)雜度推斷出的食性,而是應(yīng)該尋找其他證據(jù)來(lái)左證這些結(jié)論。

挑選幸存者

雖然植食性鱷形類曾經(jīng)過(guò)得很好,但是牠們沒(méi)有撐過(guò)6600萬(wàn)年前那場(chǎng)消弭地球四分之三物種的大滅絕──雖然現(xiàn)存的鱷魚是極少數(shù)存活下來(lái)的大型四足動(dòng)物。 在那之后就沒(méi)有演化出任何植食性鱷魚,原因或許在于哺乳動(dòng)物占據(jù)了牠們的生態(tài)區(qū)位。

「成為植食動(dòng)物的過(guò)程總是會(huì)涉及一些生理特化,」匈牙利古生物學(xué)家阿提拉. 厄希(Attila Ősi)說(shuō)道,這項(xiàng)研究使用的牙齒有相當(dāng)比例是由他發(fā)現(xiàn)的,不過(guò)他并沒(méi)有參與該研究。 但是如果你愛(ài)吃的植物消失了,特化可能會(huì)成為缺點(diǎn)。 另一條線索是,不只植食性鱷魚,而是所有完全陸棲的鱷魚都滅絕了。 現(xiàn)存的20多種鱷魚棲息在湖泊、河川,有些住在海邊,牠們大多以肉類與魚類為食。

然而,就連現(xiàn)代鱷魚也不是純?nèi)馐硠?dòng)物。 已有記錄顯示許多物種偶爾會(huì)吃水果,有時(shí)甚至直接從樹上進(jìn)食。 連續(xù)數(shù)個(gè)月喂食美洲短吻鱷(American alligator)以植物為主的飲食之后,牠們的健康并沒(méi)有受到任何負(fù)面影響。 鱷魚顯然比人們普遍的認(rèn)知還要更有彈性,而且現(xiàn)生鱷魚的適應(yīng)力也遠(yuǎn)比「活化石」這常見的誤稱意涵還要更強(qiáng)。

芬蘭赫爾辛基大學(xué)(University of Helsinki)的麥可. 福特留斯(Mikael Fortelius)沒(méi)有參與這項(xiàng)研究,但是他曾經(jīng)使用同樣的方法研究哺乳類,而他同意「活化石」卷標(biāo)經(jīng)常沒(méi)有幫助。

「就像許多已滅絕鱷形類不是肉食動(dòng)物一樣,大部分古代鬣狗都無(wú)法輕易咬碎骨頭,而大部分古代犀牛都沒(méi)有長(zhǎng)角,」他說(shuō)。 「許多現(xiàn)生動(dòng)物都不是祖先族群中的典型樣貌。 」